Судьба третьего человека. СССР глазами маленького гуманитария

Как-то раз под шуточки про «Ты мне веришь или нет?» я взялся пересматривать «Большое космическое путешествие», знаменитый фильм-облом нашего детства.

И уже на первых минутах почувствовал, что эгоистическим дном души все-таки искренне рад краху советской системы. Не падению «коммуняк» (тут и так всё понятно), не распаду СССР как геополитической единицы (территория Российской Империи меня вполне устраивает, не устраивало в СССР только наличие самостийных республик, которые, собственно, и распались), а именно «советская система» в не самых худших её чертах, — таких как техноромантизм, культ точных наук, культ сильного и здорового человека — физкультурника, спортсмена-комсомольца-красавца и студента к тому же…

Что показывалось на экране? Трое детей, потом оказывающихся главными героями, увлеченно решают математическую задачу черным угольком на белой стене, которая потом оказывается бортом грузовика. Грузовик отъезжает, дети бегут за ним, что-то дописывая на ходу, а нам открывается величественная картина стадиона при каком-то «Дворце Пионеров», где близкие к совершенству люди бегают, прыгают, ездят на велосипедах и пинают от ворот до ворот балду. Самоупоенная встреча и торжество двух миров советского детства, каждому из которых я был чужд и враждебен.

В окружавшем меня социуме было только два типа полноценных детей (считай — полноценных людей) — это те, кто умели садиться на шпагат и подтягиваться двадцать раз, и те, кто умел вычерчивать на доске становившиеся с каждым классом всё более непонятными формулы. Первые были моделью нормального человека, нормального парня, мужика. Вторые были моделью нормального интеллекта. Кто такой мужик — это тот, кто может пробежать стометровку. Кто такой умный мужик — это тот, кто может пробежать стометровку, а потом взять интеграл.

Все остальные были отбросами. И я был отбросом. То есть, конечно, большую часть школьных лет все в классе были вынуждены признавать мое однозначное интеллектуальное превосходство. Просто потому, что я знал гораздо больше, чем они. Несопоставимо больше. Моё самоощущение в детстве было самоощущением ребенка, который благодаря «Книге будущих командиров» в четыре года точно знал, кто сказал «Бей, но выслушай», а в шесть — был уверен, что Грибоедов — это тот, кто подписал Туркманчайский мир.

Даже в нашем гуманитарном классе 57-й школы на закате перестройки, – когда вместо литературы, в которой одноклассники были подкованы, надо было идти сдавать непонятную историю, выяснялось, что объяснить, что там и как всё было, не может никто кроме меня. Это, конечно, было превосходство. Но это было очень специфическое «превосходство» чудака, превосходство юродивого, который занимается совершенно непонятными вещами, полнейшей дурью, в то время как нормальные люди отжимаются, а умные люди берут интегралы.

Гуманитарий в советском обществе был непонятным фриком и парией. Причем тут тоже существовала своя иерархия. Были парии рангом повыше — это те, кто занимался филологией. Людей, колдующих над словами, еще уважали — мол, инженерия человеческих душ и все такое. Всё это какое-то имеет отношение к литературе — а это важно. В результате филологам была выделена очень интересная ниша — легальных интеллектуальных диссидентов.

Пресловутый «физик» был близок к социальному идеалу. А ещё был лирик (то есть на самом деле чаще всего именно филолог, человек «разбирающийся» в словах). Он не такой правильный — чаще всего ботаник по телосложению, нервный по консистенции, этнически-сомнительный (обычно — еврей, но можно быть армянином, грузином или немцем, русским быть шибко умными как-то не полагалось), говорящий о чем-то возвышенно-непонятном. Своего рода социальный диссидент советской коммуналки. Этакий Хоботов, которому только и можно сказать, что «это мелко» и «это у тебя в руках все горит».

Абсолютно все гуманитарные движения в СССР, когда они были, шли через словесность. Когда возникла интеллектуально-модернизационная диссидентщина, она пошла через филологию в полузаграничном Тарту. Самые разные области гуманитарной деятельности вынуждены были себя выдавать за «семиотику» (читай — ту же филологию), чтобы получить право на минимальную свободу в рассмотрении предмета. Сергей Аверинцев точно так же через филологию возрождал интерес к Византии (и через это к Православию). Когда пошла национальная возрожденческая волна, связанная с русской партией, то люди делали вид, что прежде всего занимаются словесностью (ну и еще немного памятниками архитектуры). Никакой истории, никакой этнологии, — боже упаси. Чисто словесные игры. Что мы отмечаем в 1980 году? Память события, в честь которого были написаны «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»…

В общем, быть филологом еще было быть можно. Это была, так сказать, легальная девиация. Заниматься же серьезной гуманитарной деятельностью, связанной с социальными науками, было нельзя — попробуй быть историком, философом, социологом, этнографом (слово-то какое придумали — этно-графия, мол, езди да «описывай» разные национальности, но вот заниматься их «логосом» не смей). Либо ты сотрудник государственно-партийного аппарата, то есть пропагандист по должности, либо ты фрик в кубе, такой фрик, что тебе места в приличном обществе нет, ну, если, конечно, у тебя папа не доктор исторических наук и ты не унаследовал свою должность от него…

Такой парадокс в распределении социальных ролей был, на мой взгляд, вызван двойной самозащитой. Самозащитой общества и самозащитой власти.

Общество защищалось от того, что власть была сформирована на основе одной единственной гуманитарной по своему статусу теории, которая, впрочем, усиленно пыталась заставлять всех признавать себя «точной наукой».

Как защититься от всевластия гуманитарной теории? Конечно, максимально дегуманитаризироваться, уронить статус гуманитарного знания. Сделать так, чтобы «историк-марксист» был никем по сравнению с «физиком-теоретиком». Поскольку единственными, кто хоть как-то мог управлять советским обществом не причиняя русскому народу слишком много вреда были всевозможные технократы, то подсознательное предпочтение дисциплин, порождавших технократов дисциплинам, дававшим освобожденных комсоргов, не было лишено смысла.

Но это с одной стороны, а с другой — именно гуманитарно-теоретическая природа советской власти делала её сверхчувствительной к любой теоретической угрозе. Подавлялись именно те области гуманитарного знания, которые были связаны с властью. Марксизм был философией — и любая невысушенная философия была опасна. Марксизм был историософией — и на любую историософию существовал жесточайший запрет. Лотман мог выпускать свои теоретические изыскания ежегодно. Теоретические изыскания Гумилева были доступны по индивидуальному копированию рукописей из ВИНИТИ (заметим, не ИНИОН, а ВИНИТИ) и были облечены автором в нарочито анекдотичную форму якобы естественнонаучно-популярной книжки, где он договаривался до инопланетян и космических лучей…

Безусловно здесь может прозвучать разумное возражение. Технарь и спортсмен не худшая вариация общественного идеала – может быть бандит и проститутка, может забитый крестьянин и комсомолец. А технарь он вводит в жизнь массу полезных усовершенствований, делает ракеты и крепит наше могущество, в то время как спортсмен создает здоровое тело в котором здоровый дух.

Беда в том, что гуманитарий знает, что взятое из сатиры Ювенала знаменитое латинское изречение имеет прямо противоположный смысл: нужно молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый стоический дух, а не так как это обычно у здоровых тел, впрочем равно и больных, бывает.

Órandúm (e)st ut sít mens sán(a) in córpore sáno.

Fórtem pósc(e) animúm, mortís terróre caréntem,

Quí spatiúm vit(ae) éxtrem(um) inter múnera pónat

Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом.

Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью,

Что почитает за дар природы предел своей жизни.

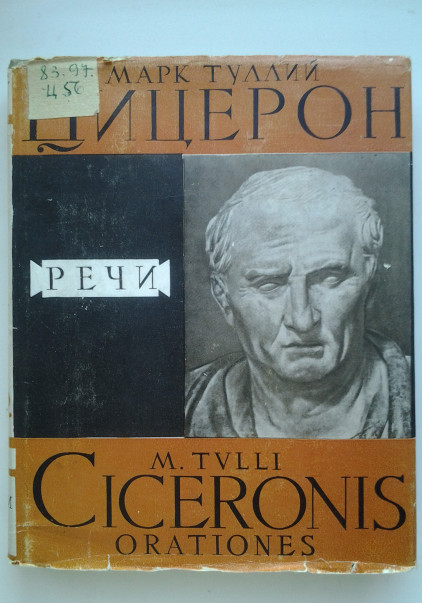

Спору нет, советское общество было не самым худшим из обществ, существовавших на планете – к своему концу оно, конечно, несравнимо было с потенциалом существовавшим в Российской Империи, уступало большинству западных, таило в себе угрозу ниспадения в третий мир, но все-таки и технический идеал и спортивный общественный идеал были по своему симпатичны, даже Цицерона в СССР переводили и издавали, хоть и не такими тиражами, как пособия по неорганической химии. СССР был попыткой реализации левой, руссоистской версии просвещенческого проекта (с её тяготением к террору и опрощению), но, по счастью, разделенной на определенный цивилизационный реализм.

Советское общество не то чтобы было совсем кривым (к моему рождению это уже был далеко не большевистский талибан). Оно было неверно структурированным, а потому сознательно обезглавленным.

Ответ на вопрос: в чем социальная польза гуманитариев – предельно прост.

Польза гуманитариев в том, что они владеют наукой правления.

Гуманитарная наука — это познание мира и человека, связанное установлением правил политического общения и самоорганизации.

Правитель, знающий латынь и способный потолковать от Ювенале и читать Цицерона в оригинале, – квалифицированней правителя знающего физику. Правитель, знающий историю на латыни — квалифицированней правителя, знающего просто латынь. Есть еще, впрочем, правители, знающие право на латыни, которые считаются более подходящими, чем правители, знающие историю, но это — современная профанация, последствие демократической революции адвокатов конца XVIII века.

Если нужно более сложное объяснение, то вот оно — естественной рамкой осмысления всего в человеческой жизни, что связано с социальностью и властью является история. История — это форма существования и самосознания человеческих обществ. Власть есть способ творения истории, история есть форма реализации власти. Соответственно, политическим специалистом является лишь тот интеллектуал, который владеет искусством осознавать, расчленять и анализировать историческое, для которого историческое мышление является естественным способом мышления.

Гуманитарий, особенно социогуманитарий в советской системе ощущал себя в странном положении аристократа в изгнании, человека, который призван народами править державно, но который вместо этого моет нужники. Появилось сразу несколько поколений интеллигенции тяжело ушибленных этим диссонансом должного и действительного. У неё появились свои манифестации и свои кумиры, к примеру, Дмитрий Галковский. Вот уж кто весь об этом.

«Я царь ваш, а вы мне в харю лыбитесь, мужланы, я знаю, это вас англичане подучили». Секрет популярности Галковского среди социогуманитарев примерно таков же, как секрет популярности Фоменко в среде технарей.

Фоменковщина — это апофеоз «советчины» вышедший далеко за границы советчины — попытка технарей отобрать у гуманитарев их орудие власти, а вместе с ним и саму власть, технари ведь прекрасно в курсе гуманитарных притязаний и их источника. Это, так сказать, апофеоз технарского рессентимента (хотя, казалось бы, чему завидовать у нищих).

Галковщина — это фоменковщина наоборот (закономерно слившаяся с просто фоменковщиной в параисторическом шулерстве и «отрицании берестяных грамот»). Это взвинченная истерика обиженного гуманитария, который требует своего места во главе стола. Надо сказать, что для того уровня некомпетентности, поверхностности, просто дурости, которые характерны для субъекта истерики, манифестация получилась блестящая — политическое и гуманитарное мышление целого поколения сформировано и изуродовано ДЕГ-ом, вне зависимости от отношения к его персоне.

Это была чистая манифестация возможностей социогуманитарного мышления — даже невежественный злой безумец, обладающий, однако, специфической смыслократической способностью, способен передвигать железобетонные блоки.

Впрочем, безумие Галковского — это следствие именно крайней придавленности социогуманитарного начала в СССР. Это деформированное растение, которое кое-как пробилось из под глыб. И крах советской системы был, в этом смысле, нормализацией после чудовищной деформации. Огромная махина с ракетами и танками рухнула, не устояв под ударом примитивнейших, дошкольного уровня манипулятивных гуманитарных технологий. Не устояла именно потому, что совершенно была свободна от людей, способных выработать антитела на западническую демагогию — всех этих людей аккуратно повывели, а советская система осознанно или неосознанно работала как раз на врага, даже когда пыталась сопротивляться.

Я помню то чувство восторженного обалдения, накрывшего меня-мальчишку, когда я понял в первой половине 90-х, что то, чем я занимаюсь, сегодня, в каком-то смысле, — самое важное дело в государстве. Что даже такой запредельно экзотический интерес, как богословие и его подразделения — это сегодня один из основных общественных интересов. Таких, как я, было довольно много. Интеллектуальная иерархия довольно быстро выправилась, и выяснилось, что социогуманитарии, начавшие занимать приличествующее им место в обществе, за полгода стерли в порошок перестройщиков и за десятилетие съели либералов со всех их колоссальным административным, международным и финансовым ресурсом.

Тут даже произошел некоторый обратный перекос — либеральных интеллектуалов почти не осталось, остался истерический либеральный агитпроп и шоумены с уличной панели…

Забавно и то, что попытка сыграть хотя бы частичный либеральный реванш связана с проектом перевернуть интеллектуальную иерархию назад. Пошла мода на инновации и забрезжила попытка вновь объявить гуманитариев балаболами, а на пьедестал снова поставить тех, кто занимается «реальными вещами» в рамках «реальных инновационных проектов» (Ну то есть бабло пилят, да).

Понятно ведь, что историк или философ не могут быть «инноваторами» и не умеют изготовлять прикольные гаджеты. Связь нового культа «физиков» с либеральным реваншем настолько, впрочем, очевидна, что попытка эта представляется мне бесперспективной.

Вернемся однако к прекрасному фильму нашего детства, с которого мы начали это затянувшееся размышление. Как помнит смотревший (и да узнает не смотревший), приключения наших маленьких космонавтов оказались в итоге грандиозным «психологическим экспериментом». Вместо космоса им подсунули грязный подземный колодец. Ещё в детстве я знал, что это весьма узнаваемый образ платоновой пещеры, превращенной в тюрьму.

Текст опубликован на сайте “Новые Хроники” (ныне не существующем) в 2008 году.

1 комментарий