Константин Крылов. Нет времени

Константин Крылов. Нет времени. СПб., Владимир Даль, 2007

Книга «Нет времени», выпущенная в 2006 году петербургским издательством «Владимир Даль», заключает в себе работы философа Константина Крылова (известного так же как писатель Михаил Харитонов), так или иначе опубликованные в конце 90-х и первой половине нулевых годов.

Я не буду распространяться о значении фигуры Крылова для русской мысли и культуры, так как это уже сделано в моем некрологе ему, в продолжающейся серии воспоминаний, публикуемой в фейсбук и в небольшом очерке о значении его для русской философии. К этому предмету, если будет возможность, я обращусь еще не раз и поэтому сейчас буду говорить преимущественно о книге. Говорить с пристрастием, иногда даже с гневом, с критикой, которая является высшей данью и наградой критическому уму философа.

Эта была первая «настоящая» книга Крылова, до того момента основной свой философский трактат «Поведение» он выпускал по сути за свой счет, а книга «Особенности национального поведения» была выпущена в соавторстве с предпринимателем Михаилом Алексеевым и по инициативе последнего. Здесь же перед нами авторский сборник, в котором Крылов выступает в качестве яркого философа, литературоведа, критика, эссеиста, мемуариста.

Допускаю, что издательство отчасти опасалось публиковать Крылова как собственно политического публициста и мыслителя, поэтому в сборнике зияют отсутствием работы с прямым политическим содержанием за исключением одной – яркого антиельцинского эссе «ЕБН». Фактически всё содержание работ – это маргиналии Крылова, как бы обозначающие «центр» его воззрений как горизонт событий обозначает черную дыру и указывает на неё. В результате читателю нетрудно догадаться каких взглядов придерживается Крылов и что «обо всём об этом думает», но суть его воззрений сознательно обойдена, хотя она к тому моменту могла бы быть предъявлена читателю, в том числе и в достаточно «политкорректном» виде, при помощи текстов, публиковавшихся в таких изданиях как «Отечественные Записки», «Спецназ России» и других.

Как бы в своеобразную компенсацию за эту маргинальность, техническая проработка издания оказалась просто великолепна – дорогая твердая обложка с тиснением, дорогая бумага, изящная верстка, качественная корректура (хотя опечатки и забавные авторские ошибки наличествуют, например Высоцкий разок назван Владимиром Владимировичем), закладка. Книга вполне соответствует тем высоким требованиям к книгам, которые предъявлены в одном из её эссе. Помимо прочего автору был заплачен гонорар и на деньги издательства он побывал в Петербурге, едва ли не в первый раз жизни, о чем он рассказывал с необычайным для него восхищением.

Оно показалось мне, прожившему в Петрополе почти два года и регулярно бывавшему там по надобности и без оной, чуть чрезмерным. Но надо понимать, что Крылов ездил куда-то не так уж и часто, а потому опыт соприкосновения с «российской Европой» был для него весьма значителен.

Вышедшая книга вскоре была вручена мне с приличествующим каллиграфическим автографом, однако целиком прочитана не была. Во-первых, многие тексты я к тому моменту уже читал, мало того, был с непосредственностью повитухи причастен к появлению некоторых из них. Во-вторых, многих крыловских текстов к тому моменту, на десятом году знакомства, я уже сознательно избегал, опасаясь чувства раздражения неточностью некоторых выражений и предпочитая устные разговоры, в которых автор, как правило, был точнее и полнее. Поэтому я прочел эту книгу от корки до корки лишь сейчас, как дань памяти безвременно ушедшего друга. И имею что сказать, хотя, увы, сказанное уже будет обращено не к нему.

Вышедшая книга вскоре была вручена мне с приличествующим каллиграфическим автографом, однако целиком прочитана не была. Во-первых, многие тексты я к тому моменту уже читал, мало того, был с непосредственностью повитухи причастен к появлению некоторых из них. Во-вторых, многих крыловских текстов к тому моменту, на десятом году знакомства, я уже сознательно избегал, опасаясь чувства раздражения неточностью некоторых выражений и предпочитая устные разговоры, в которых автор, как правило, был точнее и полнее. Поэтому я прочел эту книгу от корки до корки лишь сейчас, как дань памяти безвременно ушедшего друга. И имею что сказать, хотя, увы, сказанное уже будет обращено не к нему.

Что такое философия

Начнем не с начала. Лучшим текстом этой книги, безусловно, является эссе «Памяти Владимира Бибихина». Речь идет о кончине близкого человека, у которого Крылов в течении некоторого времени был кем-то вроде литературного секретаря. Личный пиетет и отчасти подражание бибихинскому стилю позволяют Крылову высказаться предельно серьезно не только о самом знаменитом философе и переводчике, но и том, что есть философия. Собственно этот текст является манифестом Крылова о том, что есть философия.

Согласно Крылову «философию можно назвать исследованием, которое само определяет свой предмет и метод». Книга не бывшая философской, может стать философской, и наоборот, философия остается философией, когда ничем не занята или занята ничем. Философ может даже не думать, все равно оставаясь философом. Философия может ни в чем не нуждаться, а может нуждаться во всем, во всяком случае она берет свой багаж там, где ей необходимо.

Эти размышления чрезвычайно важны для понимания замысла всей книги, в которой философствование произведено через почти случайные предметы, не собрано ни в какую строгую систему, организовано вокруг очевидной черной дыры полузапретного русского высказывания. В «Нет времени» Крылов претендует на то, чтобы проговаривать свою философию рассуждая об Аверинцеве, французском профессоришке, из-за которого отравилась Лизочка Герцен, порнографическом постмодерном романе, Пиздеце, украинском сексе, точнее его отсутствии, кондовости, Ельцине, плохих стихах, урле, фильме «Дневной дозор», плохой японской и российской фантастике и прочих столь же недостойных предметах. Он кривляется, матерится, хулиганит, позерствует.

Чем менее серьезен предмет высказывания, тем более серьезные и глубокие вещи проговариваются автором и наоборот. Мы слышим прорывающиеся сквозь сито философского разума выкрики и всхлипы Бытия у которого Нет Времени. Время украдено, потеряно, потрачено на то, чтобы как-то продержаться и выжить в безвременьи. Практически не одного текста из числа тех при помощи которых Крылов творил эпоху в русской мысли в сборнике нет.

Что же есть? Вот теперь по порядку.

Догадки о Сергеиче

Начинается книга с довольно неприязненного некролога Сергею Аверинцеву, культовой фигуре советской гуманитарной интеллигенции 1970-х годов. Значение фигуры Аверинцева Крылов видел в том, что тот ухитрялся существовать при советской власти так, как будто её не существует, вести жизнь гуманитария мирового уровня, доктора едва ли не всех наук и почетного члена множества академий. Марина Журинская, многолетний помощник Аверинцева, не без иронии рассказывала мне году в 1994, что однажды составила проект визитной карточки Сергея Сергеевича, но забросила, осознав, что понадобится лист размером с носовой платок.

На самом деле значение Аверинцева одним этим не ограничивалось. Он был лидером целого направления «трансляторов» (не только в смысле переводчиков) европейской и христианской гуманитарной культуры едва и с большим трудом выходившему из обморока советскому гуманитарному сословию. Хотите Шпенглера – пожалуйста, Сергей Сергеич его переводит и перессказывает. Хотите Библию? И вот в конце древневосточного тома «Библиотеки всемирной литературы» неожиданно появляются его переводы книги Иова. Потом оказывается возможно перевести даже византийских авторов в сборнике «От берегов Босфора до берегов Евфрата». Хотите христианского апологета Честертона? И вот под аверинцевской «крышей» Наталья Трауберг переводит сперва рассказы, а потом все более «рискованные» с советской точки зрения эссе…

Позиция посредника по определению и выгодна и неблагодарна. Выгодна при дефиците, неблагодарна по его исчерпании. Кому нужны аверинцевские переводы выдержек из второго тома «Заката Европы», когда он переведен? В этом смысле с окончанием эпохи запретов Аверинцев как фигура гуманитарного космоса потерял изрядную толику значения. Просто время посредников закончилось. А времени для собственного оригинального творчества осталось не так уж и много.

Главным достижением Аверинцева в последнем случае была «Поэтика ранневизантийской литературы» – мощнейшее введение в византийское (равно – христианское) мировоззрение. Крылов рассказывает о тех тратах и испытаниях, которые нужно было пройти, чтобы приобрести этот текст на книжном рынке. Эффект не сразу исчез и в девяностые. Еще в 1994 году я читал «Поэтику» в читальном зале 1 гуманитарного корпуса МГУ (каковой вуз за полгода до этого не без драматизма покинул). Моя подруга-однокурсница брала книгу по собственному билету, я проводил за книгой день, а потом в конце дня она сдавала её обратно. И так несколько дней к ряду, пока книга не закончилось. Её интеллектуального материала хватило мне на десять лет саморазвития вперед.

Главным достижением Аверинцева в последнем случае была «Поэтика ранневизантийской литературы» – мощнейшее введение в византийское (равно – христианское) мировоззрение. Крылов рассказывает о тех тратах и испытаниях, которые нужно было пройти, чтобы приобрести этот текст на книжном рынке. Эффект не сразу исчез и в девяностые. Еще в 1994 году я читал «Поэтику» в читальном зале 1 гуманитарного корпуса МГУ (каковой вуз за полгода до этого не без драматизма покинул). Моя подруга-однокурсница брала книгу по собственному билету, я проводил за книгой день, а потом в конце дня она сдавала её обратно. И так несколько дней к ряду, пока книга не закончилось. Её интеллектуального материала хватило мне на десять лет саморазвития вперед.

Характерно, что на Крылова книга не произвела абсолютно никакого впечатления, о чем он говорил мне неоднократно. Боюсь, это было связано с тем, что у него была долговременная глухота к Христианству, плюс в то время враждебность к антисоветчине, особенно интеллигентской (которую он потом в полной мере изжил, став одним из самых ярких антисоветчиков поколения). Иначе он как минимум оценил бы рассуждение о разнице между Сократом, которого могут присудить к смерти, но не к бесчестью, и Христом, который приговорен именно к муке, бесчестью, унижению. Тут был парадокс, который Крылову как раз стоило бы увидеть, поскольку сам он сталкивался с мукой и бесчестьем незаслужено часто, совсем не под стать своему статусу московского Сократа.

Будем честны, Аверинцева Крылов в значительной степени ненавидел как успешного приблатненного либерального интеллигента. Отсюда гипотезы о том, что Аверинцеву готовилась какая-то крупная политическая роль, выразившаяся в его избрании народным депутатом. Недавно умерший игумен Иннокентий (Павлов) рассказывал мне, как он встретил Аверинцева с депутатским значком, тот почтительно сложил руки лодочкой, а игумен благословение то ли не дал, то ли попытался не дать, за то, что посмел на себя красный флаг со звездой нацепить. Аверинцеву, кстати, такая логика была бы вполне понятна – среди запомнившихся мне его стихов (превыспренные были у него стихи), опубликованных в одном из выпусков «Вестника РХД» были такие, обращенные к кремлевским звездам: «Злая звезда Ремфана поставлена на месте святе…».

В период написания книги Крылов был настроен довольно просоветски, а потому пассажа про злую звезду от Аверинцева явно бы не оценил – даже аверинцевское Христианство рассматривалось им как одна из форм этой приблатненности. Отсюда издевательски-гнусные «Анекдоты о Сергеиче», составленные темным аватаром Крылова Юдиком Шерманом без указания на которые понимание этого некролога будет неполным.

Прочитав этот текст Борис Межуев предложил своё, на мой взгляд чрезвычайно глубокое объяснение символического конфликта “Крылов-Аверинцев”:

“Думаю, именно это отношение к Аверинцеву было очень показательным для Крылова, в большей даже мере, чем слишком окрашенное национализмом отношение к Мамардашвили. В чем была главная идея Аверинцева как культреггера. В культуре все хорошо, что отдаляется от жизни и приближается к филологии. Это Вяч. Иванов без “башни”, Шпенглер без Второго тома, без пруссачества и социализма, Соловьев без Софии и теократии, даже его любимейший Гессе без Юнга. В итоге, получилось такое православие без России. В прямом и переносном смысле. Крылов выбрал именно противоположную позицию, вначале Россия без православия, а потом уже и русские без России. Это была такая обратная крайность, отталиквающаяся от первой”.

Следующий текст, «Приближали как могли» от начала и до конца посвящен анализу культовой, а ныне и офицозной песни «День Победы». Эта работа построена на принципе беспощадно-вивисекторской имманентной критики текста. И в самом деле, если просто вчитаться строчка за строчкой – это окажется гимн ветеранов «ташкентского фронта», которые не сражались, а, в лучшем случае, «приближали победу». Там же есть «детальки» – отмечено, что сам успех этой песни был прорывом кавказской мафии на эстраде супротив известно какой иной. Этот беспощадный разбор делает более понятным и то, почему данный текст получил особую роль в постсоветском культе победы – из гимна «не воевавших, но заставших» она превратилась в гимн и не воевавших, и не заставших, но очень желающих попользоваться.

Чернышевский здорового человека

Блистательная работа «Запах хищника», посвященная трактату «О процессе цивилизации» Норберта Элиаса входит в число эссе-рецензий, написанных под псевдонимом «Игорь Чернышевский» для весьма престижного интеллектуального журнала «Отечественные Записки», издававшегося Татьяной Малкиной с подачи её высоких тогда кремлевских кураторов и прежде всего Александра Волошина.

Блистательная работа «Запах хищника», посвященная трактату «О процессе цивилизации» Норберта Элиаса входит в число эссе-рецензий, написанных под псевдонимом «Игорь Чернышевский» для весьма престижного интеллектуального журнала «Отечественные Записки», издававшегося Татьяной Малкиной с подачи её высоких тогда кремлевских кураторов и прежде всего Александра Волошина.

Благодаря мне сотрудничество Крылов с журналом стало постоянным, он был высоко ценим как автор, но, в то же время, печатать «русских фашистов» слишком часто под собственным именем редакция опасалась, ибо могут не рукопожать. Нам было предложено придумать себе псевдонимы. Раз «Отечественные Записки», значит Добролюбов и Чернышевский. Крылов стал Игорем Чернышевским, очень удачно, я – Ярославом Добролюбовым, не столь удачно (в интернете был уже неоязычник с таким ником и это попортило мне немало крови).

Не помню разбирал ли Крылов Элиаса с моей подачи (я им уже тогда очень интересовался), или по собственной инициативе, но разбор получился образцовым, благодаря умению выделить «фишку». Крылов отметил, что свойства «цивилизованного человека» – ходит бесшумно, контролирует выделения, не оставляет запахов, удивительно совпадают со свойствами крупного хищника. Действительно ли крупные хищники настолько неприметны и невонючи – сказать не могу, сильно сомневаюсь, но это точно соответствовало крыловскому представлению о них. Одним из его любимых стихотворений был стишок Бориса Заходера из цикла «Кто на кого похож»:

– Это нелепо – рычать так свирепо! –

Льву осторожно заметила Пума.

– Мудрый обычай: справляться с добычей,

Не подымая излишнего шума!

Здесь, впрочем, налицо спор двух крупных хищников, причем наверху трофической цепи находится все же не пума, а лев. Так что крыловскую мысль, именно с опорой на это стихотворение, можно развить. «Цивилизованность» свойственна именно второстепенным крупным хищникам, которые вынуждены считаться с главными. В то же время сам «царь зверей» свободен от многих условностей, как был свободен от них к примеру Людовик XIV, создавший придворное общество, подчинивший всех строгим правилам, но сам себя в значительной степени от них освободивший.

Европейская «цивилизованность» – привилегия верхов, однако простирающаяся лишь до второй ступени иерархической лестницы. Переползание её на первую обозначает некоторый кризис монархической власти. Несчастный Людовик XVI был чрезвычайно воспитанным и цивилизованным человеком.

Следующий очерк, «Лизочка и дикари» написан с моей подачи в самом непосредственном смысле. Было необходимо написать для «Отечественных записок» очередной текст в изобретенном мною жанре «археорецензии» (то есть рецензии на книгу, которой минимум 50 лет). И я взял с полки и подал Крылову невесть как оказавшуюся у меня книгу француза-позитивиста Летурно «Социология основанная на этнографии».

Получился блестящий текст, в котором Крылов выяснил не только подноготную самого автора (из-за любви к солидному профессору ухитрилась отравиться Лиза Герцен), но и определил отношение белых колонизаторов к «дикарям» через триаду «животное-ребенок-женщина», при этом отметив, что, к примеру, животная метафора дикости лишена всякого смысла, так как именно дикарь делает вещи, которых животное никогда делать не будет – наедается от пуза и впрок и разукрашивает или прокалывает свою кожу. Код «естественности», который формируется у «хищников» из предыдущего очерка об Элиасе, – достижение довольно высокой степени цивилизованности. Цивилизованный человек похож на животное-хищника именно потому, что отрицает «дикаря».

Как блистательный философ Крылов выступает в эссе «Сейчас» рецензии на «Аналитическую философию истории» Артура Данто. Настоящее – это яркое переживание нами «сейчас». Прошлое – это нечто потускневшее. Знаки прошлого это та царапина, патина, которая заставляет настоящее потускнеть. Говоря по простому, тут автор почему-то не додумался или отказался от этого слова: следы прошлого в настоящем есть шрам. Некоторые шрамы до сих пор чешутся, болят и причиняют неприятные воспоминания – это и есть история.

Тема памяти о содеянном нам зле – одна из ключевых для Крылова, выраженных в ключевом для его мировоззрения (и потому скрытом за горизонтом событий рецензируемой книги) докладе «Традиция». В рецензии, ссылаясь на Ницше, Крылов подчеркивает, что чувство причинности порождается в нас желанием мести. Рецензия заканчивается блистательным афоризмом: «Историю делают люди, одержимые идеей причинности. История – это то, ради чего мы готовы убивать друг друга сейчас».

Уникальность Пушкина

Эссе «Наше всё» можно отнести одновременно к числу удач и числу неудач сборника. Оно начинается с блестящей постановки вопроса: русская литература – самый удачный русский проект, европейски признанный, при этом в центре этой литературы, в качестве «нашего всего» находится автор, который в европейской логике покажется посредственностью, причем никакое западное непонимание вопреки нашему западническому сервилизму, не побудило нас «уступить» Пушкина. «Тут бдолах и камень оникс», как любил повторять Крылов одно библейское выражение.

К сожалению ответа на поставленный вопрос: почему центр именно Пушкин и почему мы его не уступим – в дальнейшем эссе так и не дается. Автор обращается к «Евгению Онегину» как к роману неслучившихся событий. Он ведь и начинается с того, чего не будет – «полуживого забавлять» не придется, так как дядюшка помер. Несостоявшимся в романе оказывается всё – примирение Онегина с Ленским, любовь Онегина и Татьяны, наконец сам роман. Из множества реалистических деталей быта (той самой «энциклопедии русской жизни») строится грандиозная литературная химера. Даже фамилию героя эссеист возводит не к реке Онеге, а к «оне», то есть «Онегин» – это «принадлежащий неким женщинам».

Отсюда эссе перескакивает в какую-то галковщину, мол русской литературе совершенно доверять нельзя, она обман, фикция, она посвящена несостоявшемуся действию. Здесь дозволенные речи заводят Шахерезаду окончательно в тупик, так как из достигнутой точки ответить на поставленный вопрос невозможно, напротив, придется признать, что и литература у русских фальшивая и Пушкин автор никчемушный. Тут то самое отсутствие ментальных тормозов на уклоне, которое к концу жизни доведет автора до таких не лучших риторических образцов, как речи о «борщевике».

Тут, на самом деле, нужно было стоять на первом тезисе с него не съезжая – если русская литература гипер-успешна, а Пушкин в ней централен, значит в нем заключается некий её секрет успеха, что еще раз подтвердила вершина этой литературы, Достоевский, своей «Пушкинской речью» о ком попало такую речь не скажешь и Пушкин явно неким образом порождает Достоевского, хоть и вышел тот из гоголевской «Шинели».

В чем же секрет Пушкина, «подражателя» западных жанров? И вот здесь нам пригодится тема неслучившегося. Европейский роман – это история адюльтера. «Евгений Онегин» – это история не случившегося адюльтера. Русская культурная тема, начиная с какой-нибудь повести о Петре и Февронии, а может и раньше, это тема антиадюльтерная, история о том, «почему не…». И Пушкин через форму европейского романа выражает совершенно неевропейское содержание. И если присмотреться – он весь о том же. Европейские формы, неевропейская, слишком неевропейская, посылка. А, с другой стороны, не европейский, в смысле не новорусский язык. Пушкин это модерные истории рассказанные изящными славянизмами.

Эта неудача Крылова весьма характерна, поскольку относится к большой русской традиции. Как интерпретатор этой большой традиции Крылов никогда особенно не силен, достаточно перечитать его реплики о Достоевском. Проблема в том, что эта традиция накладывает определенные обязательства по участию в её самомифологизации. А Крылов как правило не хотел в этом участвовать. Мне вот нравится в этом участвовать, а ему не нравилось. Особенно его выводило из себя когда со ссылками на Достоевского спрашивали почему он не православный. Поэтому ненавидя русскоязычную анти-традицию в лице Салтыкова-блядь-Щедрина, вписываться в большую традицию Крылов тоже не хотел, стараясь выбрать некую удобную для себя точку на её границах. На мой взгляд это была его беда, но что уж там теперь…

«От Софии с любовью», рецензия на книгу философа Сергея Хоружего, написана в значительной степени по заказу автора (в чем в дальнейшем сам признается на стр. 418), поэтому трудно ожидать, что рецензент напишет что он на самом деле обо всей этой софийности думает (сразу отметим – абсолютно ничего хорошего). Но там, где у Хоружего проступает хайдеггерианство, там хайдеггерианец (до какой-то степени, хотя и не вполне) Крылов охотно его приветствует. Особенно ему нравится понимания «небытия как неудачи», а бытия – как преодоления этой неудачи. Чем более какая-либо вещь выступает в трансцендентность, преодолевает небытие, тем она успешней. Интересней всего вещь не своей сущностью, а своим моментом перехода в иную высшую вещь. Больше всего в языке Хоружего его раздражает, впрочем, то, что тот постоянно апеллирует к Православию, а между тем, по мнению Крылова, «хамить можно и при помощи святоотечесткой литературы» (эта выжившая при всех корректурах опечатка весьма характерна).

Текст Крылова о «Тысячелетней загадке» Шафаревича примечателен тщательными и не совсем тщетными попытками замаскировать личную симпатию к объекту и заинтересованность в предмете. Автор пытается изобразить некоторое ерничество к тому, к чему на деле относится совсем не так. О его подлинном отношении к Шафаревичу лучше почитать в крыловском некрологе замечательному русскому мыслителю.

В результате этого избегания предмета остаются две констатации. Констатация первая: засилье евреев возможно и тогда, когда их самих немного, констатация вторая, евреев и не может быть много, поскольку еврейство это сила соединяющая евреев вместе и рассматривают они себя как соль земли, «специальный» народ. Кажется единственный мотив написания этой рецензии – привлечь внимание внешней, не ориентированной националистически публики к книге, относящейся с точки зрения большинства тогдашних рецензентов к жанру одиозных.

Сила фантазии

Эссе «Волшебство и политика» входит в число крыловской «платиновой классики». Крылов впервые проговорил некоторые важнейшие свойства мира фэнтези как универсального нового средневековья. Название Средиземье и в самом деле точнейшее для этого мира, так как соединяет сразу пространственную и временную шкалу Срединная земля Средних веков. В этом Срединном Средневековье господствуют геоцентризм, отсутствие всесильной техники, работающая магия, особенность которой в том. что она не требует разделения труда, а ее акт уникален. При этом магия в хозяйстве бесполезна.

Характерно тут то, что эссе написано в конце 1990-х еще до появления «Гарри Поттера», где Роулинг попытается нарушить некоторые фундаментальные каноны – у магов появится определенное разделение труда и сложный процесс, а с другой стороны появится и некоторая практическая полезность магии. Но и Роулинг вынуждена будет сделать некоторые исключения из этой полезности – при помощи трансфигурации можно получить вещи, но нельзя получить еду или деньги.

Причем если с едой понятно, то вопрос о том почему законы магии, по логике вещей естественные, могут запрещать превращение чего-либо в такой сугубо вторичный, социальный и условный продукт, как деньги. И не являются ли на самом деле эти законы искусственно устанавливаемыми и даже подлежащими пересмотру? Не подчиняются ли они вообще, прости Господи, принципам английского прецедентного права? Впрочем, Роулинг Крылов почти не читал по очень смешной причине. Кто-то ему сказал, что переводы этих романов просто ужасны (что безусловно верно в отношении текстов Спивак, а Росмэновские если не терпимы, то привычны – ну и Роулинг не такого полета автор, чтобы это имело столь принципиальное значение). Тут проявляется характерная для Крылова черта, которая есть у многих, но не многие в ней признаются – способность к произвольному самоослеплению, упереться и не читать.

В классической фэнтези магия касается прежде всего войны и власти. Причем вопросы борьбы Добра и Зла не то чтобы не имеют для нее значения, но Зло сводится прежде всего к силе, которая стремится установить универсальную тотальную власть, а Добро – это коалиция разнородных сил старающихся удержать в мире плюрализм как он уже сложился. При этом на стороне Добра полно подонков и жуликов, а Зло выглядит симпатично, упорядоченно и порой даже гуманно.

Любопытно, что при этом, по утверждению Крылова у Анджея Сапковского он читал немногое, хотя и оценил высоко, а меж тем данное им описание борьбы Добра со Злом – это классическое противостояние северных королевств пытающихся их завоевать империи Нильфгаард. То есть крыловская схема работает.

Наконец самый главный тезис эссе о фэнтези – эта литература так привлекательна тем, что в ней человек ощущает себя по настоящему свободным, так как в фэнтезийной парадигме решения принимает сам герой, а не «обстоятельства». Магия дает ощущение власти над природой, которого не дает техника, выступающая по сути как попытка обмана естественных законов. Причем зачастую эти анонимные законы и обстоятельства есть форма надувательства. Человека ограбили, а потом рассказывают, что это сделал Рынок. И вот жители Средиземья «свободны от господства анонимных сил». Поэтому они хозяева сами себе и способны изменить судьбу. Никакого Рынка нет, есть Барлог, а он не пройдет.

Текст «Сказки о силе» посвященный некоему сборнику Александра Секацкого практически неинтересен, даже слишком неинтересен с учетом того, что Секацкий добился в социуме того признания, которого не добился Крылов при том, что несомненно заслуживал.

Тут могли бы отразиться разные чувства, но не отразились. Странным образом этот текст содержит первый из двух содержащихся в книге выпадов в адрес «Ордена куртуазных маньеристов». Выпадов тем более странных, что вообще-то Крылов любил их поэзию, с воодушевлением нараспев цитировал степанцовского «Будду Гаутаму», сдружился с Константэном Григорьевым,  с которым даже внешне был почти близнецом. Но, видимо, потом «что-то произошло». Во всяком случае выпад против маньеристов ужасающе неточен – они конечно не утилизовали никакой любви к гламуру. Какой уж тут гламур в «Муж затих» или в еще одном любимом Крыловым – «Диктаторе Габона».

с которым даже внешне был почти близнецом. Но, видимо, потом «что-то произошло». Во всяком случае выпад против маньеристов ужасающе неточен – они конечно не утилизовали никакой любви к гламуру. Какой уж тут гламур в «Муж затих» или в еще одном любимом Крыловым – «Диктаторе Габона».

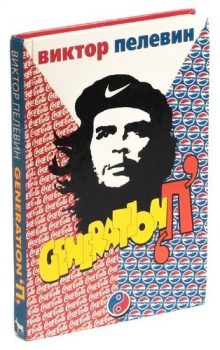

Длинный текст о каком-то явно неполучившемся романе Виктора Пелевина. Главная фишка текста, то, что рецензент владеет искусством гадать по «И Цзин» и неплохо в этом разбирается. Любовь Крылова к «Книге перемен» и в самом деле была выраженной, как и вообще к китаистике, в которой он разбирался, хоть и на дилетантском, но очень хорошем дилетантском уровне. Пелевину написавшему плохой роман должно быть совестно, что Крылов потратил частицу своего ума на написание хоть и плохого текста об этом романе. Впрочем, что взять с плагиатора.

А то, что Пелевин – плагиатор вытекает из следующего текста в котором рассказывается кощунный миф о «Псе-Пиздеце», попавший в канву романа «Generation П» без всякой ссылки на первоисточник. Миф сам по себе мне абсолютно неинтересен, если не сказать отвратителен. Уточню только одну любопытную деталь – сочинен он не самим Крыловым, а в содружестве с неким кощунным поэтом с псевдонимом «Опискин». Я до сих пор не знаю, существует ли этот человек на самом деле, или является воображаемым другом, своего рода ранней версией Юдика Шерман, допускаю, что более вероятно первое (если так по косвенным данным я даже могу предположить его фамилию), несмотря на эмпирическую неявленность. Но, по рассказам, именно этот персонаж выдумывал всякие кощуны, а время от времени сочинял недобрые эпиграммы, вроде той, которую можно найти в гугле (и только в гугле, Яндекс не берет) по запросу «Когда-нибудь повыбьют всех».

Чей шпион Штирлиц?

Текст «Чаадаев и Штирлиц» написан сперва под псевдонимом Юдика Шермана, отсюда несколько вольная игра с русофобским дискурсом, производимая только для того, чтобы его опровергнуть. Оппозиция «Чаадаев vs Штирлиц» это оппозиция европейского обличителя России, упрекающего её за то, что она не обладает тайнами Европы, и того, кто скрыто обладает этими тайнами, русского шпиона:

«Штирлиц опровергает Чаадаева. Он находится на Западе и при том обладает как минимум одной тайной — а именно, тем, что он русский. Это радикально меняет дело: сама принадлежность к нации, с позором изгнанной «из числа избранных», становится тайной и тем самым знаком избранности».

Тут, конечно, можно возразить – вообще-то Владимирский-Исаев-Штирлиц не русский шпион. Он – советский шпион, коминтерновец, энкаведешник. И, в конечном счете, совсем не факт, что его мотивацией является любовь к России. Повышенный патриотизм приписывается герою в основном в текстах песен к сериалу, в то время как семеновский Штирлиц – прежде всего коммунист и работает на первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян. Таковое государство было прежде всего европейским (если не сказать – еврейским) проектом, и в этом смысле Штирлиц, увы, не антиномичен Чаадаеву, поскольку он и есть аватар победившего Чаадаева. Европейский шпион победившего в России европейского проекта.

Текст «Педерастия, как и было сказано» – это длиннющая рецензия на бездарный контркультурный роман, о выходе которого, наверное, забыли через полгода все, включая его автора. Крылов говорит об этой дряни не так много, зато выстраивает достаточно развернутый анализ таких понятий как контркультура и пошлость. Пошлость трактуется автором как то, что производит впечатление устаревшего, истертого. Он обращает внимание на то, что это понятие не случайно возникает в русской культуре, вместо нетождественной европейской «вульгарности», поскольку именно в России всегда были большие проблемы с обновлением основных культурных фондов, отсюда наш гиперклассицизм. Впрочем, замечу, лучше и через 200 лет любить Пушкина, терпимо даже через 100 лет любить Чехова, чем вынужденными быть считать классиком Паланика. Тем более, что, как показал пример самого Крылова, ход русской культуры отнюдь не остановился и даже возобновляет свой темп.

Текст о киберпанке, взятый из цикла дваждыеженедельных мнений «Dixi» блистателен по изложению, богат яркими мыслями, но оставляет у меня ощущение смутного беспокойства. Один из его центральных тезисов – это утверждение, что общество киберпанка является бесклассовым. Я не читал киберпанковскую литературу, но смотрел в качестве кинокритика и просто зрителя достаточно фильмов в этом жанре. Общество, которое там представлено, начиная от «Бегущего по лезвию» и заканчивая «Первому игроку приготовиться» впечатления бесклассового не производило. Напротив, киберпанковское общество – это общество резкой сегрегации человеческого трэша и белых воротничков за счет практически полного исчезновения среднего класса.

Рецензия на сочинение Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса» непосредственно выросла из поездки Крылова в Киев в качестве политтехнолога на парламентские выборы 2001 года (один наш общий знакомый пригласил его поработать на блок ЗаЕдУ, работать предлагалось не за еду, а за вполне приличные деньги). Дивный мир киевских пиарщиц и прочего описывался Крыловым с большим сарказмом. Главное впечатление от него было – кулики, раздувшиеся на местном довольно мелком болоте, отлично понимающие, что на крупном болоте большой России они были бы никем, а потому упорные в отстаивании сепаратизма, но в то же время исполненные зависти к Москве.

Эпифеноменами украинской культуры с которыми тогда ознакомился Крылов были Оксана Забужко, Лесь Подерьвяньский и Юрий Андрухович, в общем ничего кроме негативных чувств от насмешки до острой неприязни всё это у Крылова не вызвало, что и выразилось в презрительной рецензии на текст Забужко, предельно точно отнесенный к жанру лекции из анекдота про «А теперь – слайды».

Утверждение, что Крылов симпатизировал украинскому национализму или, упаси Бог, восхищался им, основаны на прямой лжи. Крылов презирал украинский проект, его участников и организаторов, с насмешкой относился к его жалким культурным результатом. Все, на что он указывал – это то, что даже национализм с такой ничтожной культурной силой столь ничтожного сообщества, как украинское, попросту не встречая ограничений, оказывается весьма эффективен (хотя бы в области дерусификации). Можно представить себе, чего бы достиг русский национализм в области рерусификации, если ему не ставились бы бесчисленные рогатки.

Критика нечистого разума

Небольшая рецензия «За кулисами нации» была написана для «Отечественных записок» и посвящена сборнику под редакцией академика Тишкова. В принципе Тишков – враг русского национализма, но книгу следовало за что-то похвалить и Крылов хвалит её за то, за что можно и впрямь похвалить Тишкова – за неприязнь к нерусским национализмам. В этом смысле Тишков автор последовательный, его версия россиянства предполагает атаку как на русскость, так и на нерусскость, на пресловутую «инаковость», на которой и спекулирует мультикультурализм. Указывается, что никакой особой «инаковости», заслуживающей этой мультикультурной игры в России нет (тем более ее не было на момент написания рецензии). Увы, РФ предсказуемо пошла даже не по тишковскому пути. Она не стала отрицать инаковость у всех участников этнополитического процесса, только русским запрещено было быть русскими, этническую же самобытность всех прочих Эрефия расхоливала и возлелеивала.

«Кондовость», написанная совместно с Андреем Ашкеровым, блестящий текст, анализирующий и высмеивающий одно из социально-психологических явлений, которые были для Крылова наиболее невыносимы – сознательная примитивизация, культ так называемой «настоящей жизни», заключающейся в отсутствии рефлексии, чуждости всяческой сустели и прочего, что в конечном счете ведет к усвоению уголовных или полууголовных понятий.

Описанная в тексте «кондовость», безусловно, негативное явление прежде всего не мнимой простотой и прямотой, а их всамделишным отсутствием, – тем, что она не честна. Речь идет не о простоте и понятности мышления, не о неприятии изолганности, а о специфической форме изолганности, которую в 47 выпуске проекта «Dixi» Крылов назвал «придуриванием». Речь идет о сознательной примитивизации мышления. Об отказе от того, чтобы думать о некоторых важных вещах. Кондовость это не честная бедность мысли, а именно стратегия, направленная на то, чтобы не думать о неприятном. Мнимая простота кондового человека – это на деле привитый хозяевами дискурса страх задать самому себе вопросы: «Почему нами командуют инородцы?», «Кто украл деньги?», «Не дурят ли меня?», «Нет ли тут какого-нибудь если не заговора, то хотя бы картельного соглашения между нехорошими людьми?». Это «неча рассуждать» насаждается в русских именно с целью подавления опасного для хозяев мышления.

Текст «ЕБН» относится к платиновой классике крыловских текстов. Меня, признаться, несколько смущала в нем чрезмерная, местами почти кликушеская интонация, которую последовательно навинчивая все новые и новые эпитеты автор проводит как по отношении лично к персонажу, так и ко всему, что он символизировал, как к бляди. Но, честно говоря, события вокруг смерти Крылова и государственная на них реакция (точнее демонстративное отсутствие её) привели меня к выводу, что данная характеристика справедлива была не только в 2006 году, но осталась вполне релевантна и по сей день.

Определение ельцинского государства как «царства всеобщего растления» исключительно верно даже на более фундаментальном уровне, чем это описывает Крылов. В ельцинском царстве нарушались некоторые принципиальные диспозиции социальных ролей – ладно появились «спецслужбист предатель» или «офицер изменник» как массовое явление, но можно было встретить и такие фигуры как «учитель-растлитель», «врач-убийца», «священник-подлец», причем в каждом случае на указание фундаментальной неправильности следовал убийственно исчерпывающий ответ: «Ачотакова?». И многие и в самом деле не понимали «Ачотакова». Разумеется, было не только так. Люди часто проявляли доброту, бескорыстие, теплоту, но где и когда вляпаешься в подлость предсказать было невозможно, именно потому, что «Ачотакова».

Следующие два текста: «Сарыч» и «А жизнь продолжает себя» автору этих строк решительно нечем прокомментировать, так как они представляют собой рецензии на третьестепенную поэзию. Остается лишь отметить, что и здесь Крылов, будучи одаренным (хотя и специфически) поэтом и переводчиком, что называется «держит марку».

Спрос и предложение на рынке урлы

«Высоцкий и урла» – относится к числу наиболее убийственных по отношению к объекту изучения текстов книги. Это беспощадная вивисекция поэзии Высоцкого как инструмента для нормализации ценностей и дискурса уголовников – урлы. Убийственного эффекта автор достигает не прибегая практически ни к каким внешним фактам биографии барда и артиста (например могла бы быть исследована тема дружбы поэта с колымским золотопромышленником Тумановым, который многими называется вдохновителем поэта).

Крылов базируется исключительно на текстах песен самого Высоцкого на редкость искусно показывая, как блатная тема легитимизируется тем через военные песни,через «Балладу о детстве», через жанровые истории. Неожиданно в каждом случае оказывается, что мораль блатаря и мораль обычного человека хитроумно сближены и отождествлены. Увенчалось всё это образом Жеглова, превращенного мастерством Высоцкого в своего рода сыщика-уголовника, добивающегося своей декларированной цели: «Вор должен сидеть в тюрьме» по сути уголовными методами. Если у Вайнеров Жеглов – представитель энкеведешной старой школы, то у Высоцкого это именно урла, мало отличимая от Горбатого.

Впрочем, «высоцкий» этап легитимизации урлы оказался сравнительно недолгим, поскольку уже через 10 лет после его смерти, поющая урла вышла на рынок сама в лице «шансона», а 90-е годы стали временем массового усвоения уголовного сознания не изжитого и по сей день.

Автор как бы подразумевает, что до Высоцкого уголовная эстетика и культура были в нормальном советском обществе не приняты, что между урлой и гражданином была стена, которую Высоцкий с его всенародной популярностью и сломал.

Между тем, большевицкий режим был исходно режимом торжествующей урлы, его граница с нею была весьма зыбкой, что и доказала блистательная карьера Нафталия Френкеля в органах НКВД. А после сорока лет «ходок» и у жертв этого режима так же ощущение этой стены поистерлось. Не у всех, конечно – были люди готовые драться хоть вместе с японскими пленными – лишь бы против урлы, как Солженицын (тогда Крыловым не любимый да и впоследствии скорее переоцененный с минуса на плюс, чем принятый в сердце). Кстати, Солженицын талант Высоцкого ценил, но осуждал ту самую отмеченную Крыловым приблатненность.

Для многих рядовых сидельцев никакой непроницаемой границы между ними и уголовниками уже не существовало. Эстетика (а во многом и этика) блатарей проникала в их сознание. Не говоря уж о том, что из него исчезала «честность» по отношению к государству и системе, поскольку эта честность была ресурсом эксплуатации со стороны властных упырей (о том, что с ними нельзя быть честным и жить по закону – и «Иван Денисович» и много страниц в «Архипелаге»).

Скажем памятник такой защитной нечестности – песня “Случай на шахте” – «Служил он в Таллине, при Сталине, теперь лежит заваленый», а ведь формально в логике статьи это не просто про урлу, это про подлейшее преступление, совершаемое по наущению бывшего зека. С одной стороны гнусность, с другой – ну а как иначе? А с третьей, конечно, надо как-то иначе.

То есть, вполне возможно, что неверна ключевая оценка Высоцкого Крыловым – как инструмента для вскрытия сознания советского человека в пользу урлы. Возможно это была не столько откупорка, сколько выпуск популярного товара на созревший и перезревший рынок. Такой выпуск товара, безусловно, разогревает и расширяет рынок, но, все-таки, не создает его.

Текст «Отлученная» – небольшая презрительная рецензия на нашумевшие «Байки кремлевского диггера» Елены Трегубовой, опубликованная в «Консерваторе». Справедливая констатация того факта, что если автор и хотела разоблачить обитателей Кремля, то достигла обратного эффекта и сама решительно никому не интересна, что и подтвердила дальнейшая судьба Трегубовой, издающей теперь романы на Ridero, что говорит само за себя.

«Обыкновенный капитализм» столь же короткая рецензия на книгу «Западня глобализации». Мол скоро весь мир будет жить так, как в 90-е жила Россия и как пугала марксистская литература. Рецензия обнажает ту характерную бедность интеллектуального инструментария в области экономики, от которой младоконсерваторы страдали в начале нулевых – никакого знания Фридриха Листа, протекционистов, экономики развития и прочих. Отталкиваясь от либерализма мы назло ему слишком часто проваливались в марксизм.

Играть черными или белыми?

«Рассуждение о русской фэнтези» взятое из цикла «Dixi» наделало в свое время немало шума прежде всего благодаря тезису, что русской фэнтези надо играть на стороне орков и прочего зла. Об этом позднее, начнем с указания на менее спорные тезисы.

Прежде всего, констатируется, что фэнтези – это сказка написанная языком реалистического романа. Это предельно точное определение. Запомним его.

Следует рассуждение о том, что западная фэнтези базируется на артурианском мифе, который на взгляд Крылова тождествен мифу о прогрессе. Восточный фэнтези-миф, на его взгляд, – это миф о самобытной культуре. Не совсем бесспорно, лучший памятник восточного фэнтези-мифа, «Семь самураев» Куросавы, совсем не об этом.

А вот затем идет наделавшее шуму высказывание о русской фэнтези. К сожалению, Крылову так никогда и не удалось изжить своего внутреннего согласия с тезисом о вековой отсталости и ущербности России и русских, хотя ничто так не вредило его реноме среди националистически настроенных русских, как всполохи этого тезиса в его текстах. Тезис, что сэр Галахад никак не может быть заменен на Илью Муромца высосан из пальца, утверждается априорно и необоснованно.

Крылов утверждает, что для русской фэнтези характерно отсутствие базового мифа, ведущее к тому, что авторы разделились на тех, кто делает русскоязычные версии Авалона и тех, кто, подобно Успенскому, стебется над лешими и кикиморами. При этом автор справедливо указывает на то, что Киевский цикл о богатырях и князе Владимире вполне достоин артуровского цикла. Однако почему-то его обработка современными писателями-фантастами не задалась, что Крылов связывает с тем, что непонятно вокруг какого мифа все это должно вертеться. Ни в Миф о Прогрессе, ни в Миф о Самобытной культуре русская былина не укладывается.

Дальше автора почему-то уносит в словечки типа «запахло русской идеей», в утверждение странных и чуждых ему тезисов вроде «Место России между Европой и Азией». Ну а самое странное и корежащее влияние оказывает слепое пятно на месте Православия и византизма бывшее главным пороком всех крыловских построений и текстов.

Он говорит о том, что рядом с Русью был Царьград, взглянув на который русский якобы констатирует «такого у нас нет и никогда не будет, как ни корячься». А дальше от Царьграда переходит к тезису «Запад (в том или ином виде) всегда возвышался над Русью».

Простите, но здесь очевидная натяжка и даже некоторое шулерство.

Царьград – это не Запад, это анти-Запад. История Руси в IX-XV веках – это история translatio imperii, история перенесения Царьграда, присвоения этой неземной красоты себе, пересаживания её в ельники с медведями. То есть это буквально та самая история Святого Грааля, которая требовалась решениями задачи.

Основной миф русской культуры – это перенесение нежнейшего цветка византийской православной культуры в неподходящие для того северные условия, сберегание, согревание его, оборона от всякой неруси, которая хочет его затоптать. Русь должна выжить, причем не просто выжить, а выжить как великая продолжающая Византию культура. Для этого нужно оборонить её как восточных шакалов и гиен, так и западных хищников. Именно так и нужно понимать как цикл о богатырях, так и позднейшие произведения, вроде мифогенного «Александра Невского» (настолько мифогенного, что и в книге Крылова есть ошибка про провалившихся под лед немецких рыцарей).

Основной миф для русской фэнтези у нас на самом деле есть – миф о Хранимом Сокровище. Артуриана у нас есть – обширный богатырский цикл. Метод у нас тоже есть – русский реалистический роман. Берешь былину об Идолище Поганом и пересказываешь её языком Толстого, либо Толстого, либо Толстого – по выбору. Можно еще про Забаву Путятишну в стиле Набокова толкнуть.

Мало того, после катастрофы ХХ века у русских есть еще и второй миф на котором, по совести, у нас может и должно быть завязано вообще всё – это миф Возвращение Короля. Идея восстановления должного русского порядка – истинной монархии – в принципе должна была бы быть для русских центральной куда в большей степени, чем для англосаксов с их Толкином или французов с их красавицей и чудовищем. И то, что у нас произведений в логике «возвращение короля» почти нет говорит не о дефиците идей, а о дефиците исполнителей.

То есть, на самом деле, для получения русской фэнтези у нас есть все ингридиенты, кроме одного – желания авторов делать русскую фэнтези по такому рецепту. Всё что нужно было – это высвободиться от внутреннего русоедства всех мастей. И вот этому высвобождению Крылов, увы, не помог – напротив, его эссе на два десятилетия стало теоретическим оправданием всяческой орчатины и морготятины, затормозило развитие в верном направлении до того момента, когда фэнтези читать практически перестали. Хорошо, что у нас хотя бы был Балашов в котором задним числом можно открыть «нашего Джорджа Мартина», только начавшего раньше и сделавшего круче.

Увы, увлекшись обсуждением причин того, почему Запад ненавидит и игнорирует русских (причина определена вполне правильно – Россия единственное незападное общество не имеющее опыта формальной западной оккупации – жаль десятилетие спустя автор этот тезис забыл, приняв галковские построения о криптоколонии и прочем), Крылов вместо ответа на вопрос «как нам создать русскую фэнтези» начал отвечать на вопрос «как нам поступить назло Западу». Оказалось, – встать на сторону их зла. Логика понятная для зороастрийца, для которого боги остальной индоевропейской традиции, дэвы, суть силы зла, а ахуры-асуры, выступающие как враги богов, – силы добра. Но на почву русского мифа эта парадигма перенесена слишком механистично.

Это была огромная трагедия Крылова – он в упор не хотел замечать основного сюжета русской истории и культуры, поскольку этот сюжет был связан со столь нелюбимым им Православием. В итоге о некоторых существенных вопросах ему приходилось говорить нарочно неверно, бесконечно преувеличивая значение Запада как единственной стоящей внимания культуры.

Впрочем, тезис «строить фэнтези назло Западу» может нам пригодиться сегодня – в гораздо большей степени, чем двадцать лет назад, когда он был высказан. Тогда западная фэнтези это была артуриана, Толкин и прочее, а врагом были уродливые орки. И записываться в орки было поганой стратегией.

Сегодня западная фэнтези, особенно на уровне кино, это беспощадная толерантность. Добро в нем представлено десятью сортами негритят, зло – белокурыми волшебниками с точеными носами, волшебницами с голубовато-стальным цветом глаз. Главные цели этого “зла” – порядок, защита высокой культуры, нетолерантное истребление зла. Сегодняшнее добро западной фантастики омерзительно как подмышка лгбт-активистки из Колумбийского университета.

Сегодняшнее “зло” прекрасно как дочка Кая и Снежной Королевы.

Характерно еще и то, что это зло и без наших усилий проецируется на русских, вспомним поучительный фильм «Щелкунчик и четыре королевства» где замок, в котором засело зло, представлял собой вариацию собора Покрова на Рву, а злодейские солдаты были абсолютно узнаваемыми николаевскими жандармами. «Белые» – плохие, «черные» – хорошие, всё графически четко.

Так что совет Крылова уже к тому моменту, когда был дан, опоздал – «игру добрыми черными» Запад оставил себе, а вот сыграть за злых белых, исходя из крыловской же логики, было бы вполне уместно.

Текст «Разбирая сумрак» – это длиннейшая рецензия на фильм «Дневной дозор». Рецензия временами наивная, а временами напротив – очень тонкая. Наивность её состоит в утверждении, что, в отличие от «провального «Ночного дозора», фильм «Дневной дозор» удачен и останется в истории кино. Произошло всё ровным образом наоборот. «Ночной дозор» сопричтен к мировой киноклассике, включен журналом «Empire» в сотню лучших неанглоязычных фильмов в истории, пусть и на сотом месте. Эту кину Тарантина знает (может, конечно, только потому, что слабо знает русское кино в целом). «Дневной дозор» забыт через полгода после выхода, так и оставшись дорогим аттракционом.

За вычетом того, что перед нами перехваливающая рецензия на неудавшийся фильм, текст Крылова замечателен несколькими тонкими наблюдениями. Во-первых, о глянцевой манере съемки, «маслице», которую следует осваивать нашим кинематографистам. В этом смысле сегодня стало получше, зато обнаружились дыры в других местах, прежде всего неумение сформировать грамотный сюжет. Очень хорошо разобрана подача «сумрака», созданного Бекмамбетовым как точная антитеза призрачному миру «Властелина колец». Весьма изысканно наблюдение о том, что если призрачный мир – это мир сковывающего страха, то мир сумрака – это мир панического ужаса.

Ну и, наконец, содержание. Оно интерпретировано Крловым немного банально, но вполне изящно и убедительно – борьба светлых и темных иных это борьба советских и россиянских. У первых вполне узнаваемый стиль «Горсвета», вторые – все на «новорусских понтах».

Это, кстати, вполне соответствует картине, нарисованной самим автором «Дозоров» Лукьяненко, где революция 1917 года представлена как операция «Ночного дозора» по предотвращению обуржуазивания России (идея, признаюсь, на редкость гнусная). По сути конфликт Светлых и Темных – это классический конфликт новиопов против западников. Гесэр чем-то неуловимо напоминает Кургиняна и конечно вся московская контора светлых должна была в полном составе вступить в движение «Суть времени».

В принципе констатация этого факта могла бы послужить исходным толчком для развития мысли о русской трагедии – зажатости между советскими и россиянскими при которой для русских попросту не остается места.

Текст «Фугу в твердом: или сжимающееся пространство» – рецензия на сборник японской научной фантастики. Самое интересное в нем – это замечание о тесноте как о форме национального существования японцев. Несмотря на наличие в Японии немалых незаселенных пространств ее жители предпочитают сидеть друг у друга на головах и вырваться из этого состояния для них так же противоестественно как человеку выбежать из собственного тела.

Красив ли тоталитаризм?

Небольшой текст «О тоталитарной эстетике» взятый вновь из сборника «Dixi». Его тезис состоит в том, что притягательность тоталитарной эстетики состоит на деле в том, что это – эстетика порядка. А порядок – всегда тоталитарен. Особенно порядок, воспринимаемый как ценность.

То есть тоталитаризм не потому красив, что он несет порядок и тоталитарен, а потому, что любой эстетичный порядок воспринимаемый как ценность оказывается по сути тоталитаризмом. Все что является порядком – красиво, а потому выглядит тоталитарно.

С одной стороны да. А с другой – нет. Красота тоталитарного порядка специфична. Она состоит в упрощении элементов. Тоталитарное-красивое не может быть слишком сложным. Оно может быть огромным, подавляющим, но количество составляющих его элементов никогда не будет слишком большим.

В этом смысле стоит присмотреться к культовым объектам тоталитарной эстетики – сталинским высоткам. Они огромны, но, если присмотреться к ним внимательно, окажется, что их дизайн удивительно примитивен, в разы уступая любому доходному дому в Арбатском переулке, построенному в эпоху добезцаря. Просто этот дом искусственно замызган, так что его толком сейчас и не рассмотришь – чего у советских не занимать, так это умения прятать красу былой России. Но если начать присматриваться, то после улицы-другой этих домов сталинские высотки покажутся домами-монстрами. Нет, конечно, можно сделать хуже, что и продемонстрировал Хрущев после постановления об архитектурных излишествах, но в целом высотки сильно переоценены, особенно если вспомнить, что в роли архитектурных доминант они заменили снесенные церкви и колокольни.

Ну и потом, вполне возможна, на мой взгляд, и нетоталитарная эстетика, эстетика демократии. Основанная на культе жизни и на своего рода эксцентрике. Возьмем, к примеру, такого откровенно попсового и плакатного автора как Норман Роквелл. С одной стороны он мастер плаката, то есть той сферы в которой эстетическое преимущество Третьего Рейха или сталинского СССР никогда не оспаривалось. С другой, если посмотреть глазами взрослого семейного человека, незамыленного восторгом перед тоталитаризмом, плакаты и рисунке Роквелла гораздо симпатичней и эстетичней, чем бесконечные физкультурники со стертыми лицами. У него есть эксцентрика той жизни, которую хочется защищать и которая действительно ценна. На картинах Роквелла (от знаменитых «Четырех свобод», до какой-нибудь девчушки-задиры у кабинета директора) – та жизнь – семья, молитва, дети, нехитрые и незлые радости (если не вспоминать цену, которую платил за американские радости остальной мир), которая и в самом деле имеет значение, в то время как тоталитарный плакат по большей части призывает влиться в ряды нежизни. Жизнь или нежизнь – это, конечно, вопрос скорее этических, чем эстетических предпочтений.

«Дракон» Евгения Шварца: победа над солнцем» – самый странный текст в этой книге, который вызывает чувство острого неудобства за автора. Почему он не удержался от соблазна его поместить в сборник – загадка. Может быть из чувства, что вещица изящная, а то, что в ней много дуркования, ну так может читатель не заметит. Но, увы, перечитывая в 2020 году замечаешь.

Прежде всего – этот текст проникнут лютейшим, можно сказать – кургиняновского духа, советизмом. Безусловно, Крылов к антикоммунизму и антисоветизму пришел не сразу. Достаточно долго он, ощущая себя обломком разрушенной системы, совершенно нечеловечески ненавидел что называется «диссиду». С редкой саркастической ненавистью он говорил: «Да знаем мы в чем состоит этот их большой секрет для маленькой компании: «Совок дерьмо. Коммунисты суки. А Солженицын – великий писатель!». Со временем он в той или иной степени усвоил все три максимы, при этом на прочие позиции диссиды отнюдь не перейдя. И, соответственно, вряд ли стал бы включать текст о Шварце в будущие сборники. Но вот в «Нет времени» этот странный текст зияет.

Прежде всего – этот текст представляет собой нападки на замечательного русского писателя, человека трагической судьбы, корниловца-первопоходника, пронесшего сквозь всю жизнь великолепное презренье к большевизму. Борец за Единую и Неделимую Россию предстает у Крылова какой-то Новодворской.

При этом интерпретации даются не просто натянутые, а прямо невозможные. Например при интерпретации даров горожан Ланцелоту говорится: «Меч и копьё, таким образом, символизируют нацеленные на Москву американские ракеты, чисто внешнюю силу, угрожающую советскому дракону». Точно так же как музыкальный инструмент интерпретируется как западные голоса. Не говоря о том, что перед нами утверждение уровня «Солженицын призывал американские власти сбросить на СССР атомную бомбу», то есть прямая клевета, неплохо бы помнить, что пьеса написана в 1943 году, когда никаких американских ракет нацеленных на СССР еще не существовало.

Эссе и дальше состоит из заведомо бредовых утверждений, вроде тезиса: «Три головы Дракона – это Россия, Украина и Белоруссия». Обилие таких тезисов может навести, конечно, на мысль, что перед нами изощренный стеб, что речь, конечно, не о Шварце и его пьесе, а о менталитете советского интеллигента новодворского поколения. Однако стеб, быть может уместный под фамилией Михаила Харитонова очень странно смотрится без всяких пояснений и предуведомлений в книге Константина Крылова и создает совершенно ложное представление о его действительных взглядах (даже действительных на 2006 год). Вместо Крылова/Харитонова получается какой-то «Гоблин&Калашников».

Немецкая петля

Прекрасная рецензия «Гладко было на бумаге» из «Отечественных записок» посвящена русскому переводу геополитических работ Карла Хаусхофера. В ней Крылов безошибочно выделяет главное и наиболее оригинальное в воззрениях Хаусхофера – идею границы как анэйкумены, как пространства нежизни, как пространстве-преграды на пути распространения жизни. Граница именно в этом смысле подавляет и испытывает жизнь, формируя способность к преодолению границы как характер и судьбу нации.

Крылов справедливо отмечает, что главное немецкое самоощущение границы – это стиснутость. Граница понимается не просто как недостаток места, но как петля на шее немецкого народа. Тут, вообще, можно было бы немного продолжить рассуждение и Хаусхофера и Крылова.

Что такое анэйкумена в немецком случае? Какова природа той антижизни, которая ограничивает немцев? Не пустыня – никакой пустыни рядом нет. Не море-окиян – у немцев лишь чуть-чуть моря на Балтике, меньше, чем они хотели бы. Не горы – горы немцам нравятся. Не реки – реки немцам не мешают, а Рейн они смогли забрать внутрь страны. Той границей, единственной значимой и мучительной границей, подлинной антижизнью для немцев являются другие народы. Наличие других, стискивающих немцев со всех сторон, есть главный немецкий кошмар. «Французам и русским досталась земля, британец владеет морем» – констатировал ещё Гейне.

Иными словами, германская парадигма преодоления границы означает… преодоление народов. Ну а как можно преодолевать народы, либо их покоряя, либо их уничтожая. Не трудно понять, что из такой геополитической логики у немцев вышло то, что вышло и завело их это туда, куда завело. Впрочем, 75 лет спустя, особенно пострадавшими боши не выглядят.

Тему немецкого экспансионизма продолжает текст «Железные черви», написанный, кажется, для «Консерватора» и разбирающий книгу Эриха Машке «Немецкий орден». Посвященная Тевтонскому ордену книга вышла в 1935 году, поэтому нет ничего удивительного в том, что рецензент без труда находит пассажам историка параллели в речах Гиммлера (кстати, бывшего одним из главных идеологов «орденского» устроения Рейха). В завершение Крылов задает классический для него и действительно важный вопрос: «не отсутствие ли этого самого опыта реального гнобления и порабощения других народов обошлось нам, терпеливым добрякам, в две мировые войны и ныне проигранную третью?».

Тему немецкого экспансионизма продолжает текст «Железные черви», написанный, кажется, для «Консерватора» и разбирающий книгу Эриха Машке «Немецкий орден». Посвященная Тевтонскому ордену книга вышла в 1935 году, поэтому нет ничего удивительного в том, что рецензент без труда находит пассажам историка параллели в речах Гиммлера (кстати, бывшего одним из главных идеологов «орденского» устроения Рейха). В завершение Крылов задает классический для него и действительно важный вопрос: «не отсутствие ли этого самого опыта реального гнобления и порабощения других народов обошлось нам, терпеливым добрякам, в две мировые войны и ныне проигранную третью?».

Вопрос действительно первостепенный. Но подразумеваемый им ответ будет неточен. Русские – не терпеливые добряки, а опыт если не порабощения, то гнобления, приобретенный нами за тысячелетие попросту первосортен. Каждая держава сталкивавшаяся с русскими в конечном счете не просто проигрывала, а сходила со сцены так, что никто теперь не верит, что она была по настоящему сильна и могущественна – так было с Золотой Ордой, Речью Посполитой, Шведской Империей, Османской Портой, Наполеоновской Империей.

Могущественная столетие назад Британская Империя теперь выглядит уж точно не мощнее даже нынешней искалеченной России. Единственные, кто пока ушел от столкновения с Россией живыми и в хорошей форме – это американцы, да и то, боролись они не с Россией, а с СССР и как только не месте СССР появилась Россия хотя бы по имени начали сдавать на глазах, так что еще посмотрим.

То есть что-что, а гнобить мы умеем. Однако Россия гнобит тихо и почти не рефлексируя. Тихо была произведена замена населения в Крыму в XVIII веке. Тихо была произведена миграция мухаджиров с Западного Кавказа в XIX. Однако в этой тихости и бессознательности есть отрицательный момент – не испытывая страсти к гноблению и стараясь таковое не рефликсировать, русские совершенно не испытывают вкуса победы, связанного с успехом в этом деле. То есть мы гнобим так, что это не повышает нашу самооценку. Мало того, зачастую плоды гнобления достаются не совсем нам – мы слишком часто гнобим только для того, чтобы отдать добычу кому-то другому, кого в свою очередь придется гнобить.

Собственно судьба «Немецкого ордена» наглядное тому подтверждение. Территория этого ордена и его столица теперь принадлежат России. Немцев там больше нет, за вычетом заезжих командировочных. Однако наслаждаются ли русские успехом? Во-первых, две трети Восточной Пруссии непонятно зачем были отданы Польше. Во-вторых владеет Россия не гордым Кенигсбергом (за взятие которого учреждена даже медаль), а затюканным Калининградом в честь старого красного козла – ебаря балеринок. В третьих, из-за глупости, сделанной Сталиным с отдачей Польше Августовского края, сухопутной дороги в этот анклав просто нет. То есть мы загнобили Орден, получили трофей, однако наслаждаться им в полной мере, которой он того заслуживает, мы не имеем возможности (а побывав в Восточной Пруссии дважды, хочу сказать, что она реально источник наслаждения). Так что дело не в гноблении самом по себе, а в утилизации результатов этого гнобления – по этой части у нас по прежнему большие непонятки.

«Служители» – еще одна изящная немецкая рецензия из «Отечественных записок», которую связывает с предыдущими тема «Третьего Рейха». Рецензируется переписка Хайдеггера и Ясперса – крупнейших немецких философов середины ХХ века. Оба ушли в философию из смежных специальностей, оба более всего мечтают о том, чтобы быть профессорами. Партикулярное философствование в немецкой традиции бессмысленно. Философ – это профессор, профессор это философ, ему полагаются для постижения бытия кафедра, штатный оклад и библиотечный день.

«Служители» – еще одна изящная немецкая рецензия из «Отечественных записок», которую связывает с предыдущими тема «Третьего Рейха». Рецензируется переписка Хайдеггера и Ясперса – крупнейших немецких философов середины ХХ века. Оба ушли в философию из смежных специальностей, оба более всего мечтают о том, чтобы быть профессорами. Партикулярное философствование в немецкой традиции бессмысленно. Философ – это профессор, профессор это философ, ему полагаются для постижения бытия кафедра, штатный оклад и библиотечный день.

Напряжение в отношениях между Хайдеггером и Ясперсом предопределяется историей с занятием Хайдеггером места ректора в Фрайбургском университете, после чего Хайдеггер пошел по категории «нацистов». После войны это привело его к отлучению от университетской философии, причем роль в его добивании сыграл как раз Ясперс, превратившийся в модного либерального философа послевоенной ФРГ. Именно Ясперс выдал Хайдеггеру убийственную негативную характеристику перед глазами денацификаторов, обвиняя его в частности в том, что не дал еврею рекомендацию в НСДАП.

Крылов отмечает, что стратегия Ясперса привела его в итоге к поражению. Его сочинения сегодня решительно никому не интересны. Изучать «Вопрос вины» нет никакого смысла, поскольку перед нами очевидная дешевая политико-философская проституция. На самом деле не совсем так – концепция Осевого времени по прежнему интересна и работает, но работает как-то независимо от самого Ясперса. Изучать Ясперса «от и до» для пользования этой теорией совершенно не обязательно. Напротив, Хайдеггер начал восприниматься с годами как главный философ ХХ века, как тот, кто говорил о самих основах философии, о Бытии и Ничто.

Надо сказать, что в перспективе уже после выхода крыловской книги победа Хайдеггера оказалась еще значительней. Он победил не только как «философ вообще», но и как «тот самый проклятый фашист Хайдеггер», предмет ненависти и презрения всех изряднолиберальных лиц. Публикация в XXI веке «Черных тетрадей» оказалась одним из главных философских событий ХХ века.

Выяснилось, что правоэкстремистские воззрения Хайдеггера не были случайностью, напротив за ними стояла развернутая продуманная система, носитель которой, как и Шмитт, Юнгер и многие другие вынужден был замолчать и уйти в подполье. Но система эта насктолько масштабна и мощна, что просто замолчать или завизжать её для либерального философствования составляет некоторую проблему. Любопытно, кстати, что русский перевод «Черных тетрадей» обгоняет любые другие языки.

Крылову всегда была очень симпатичная хайдеггерианская стратегия. Не участвовать, обождать, пережить, выиграть в большом времени. Он искренне полагал, что на забеге в полстолетия выиграет у тех, кто суетился. Но он не учел одной препоны – крайне низкой продолжительности жизни русских мужчин. «Пережить» у него просто не получилось (и еще неизвестно у кого получится). Остается добивать и огорошивать наследием и его посмертным признанием – будем надеяться, что и у него были свои «Черные тетради».

Твари дьявола и старушка

«Образы насилия и зла в художественной литературе» – один из самых ярких текстов в книге. В этом тексте ощущается скрытое противостояние тезису Конрада Лоренца, что так называемое Зло – это на деле обычная агрессия и возникает как функциональная роль в ситуации агрессии. Текст Крылова утверждает что Зло может быть фундаментальным свойством объекта агрессии. Что есть такие объекты, которые сами по себе зло и должны быть уничтожены. Тут нетрудно увидеть импликацию зороастрийского понятия «храфтсра», твари дьявола, существа в принципе не принадлежащие благой онтологии.

Однако дальше Крылов вводит интересное уточнение. Важен, оказывается, не только объект агрессии, но и его орудие. Уничтожать зло можно только оружием добра, например мечом, в то время как орудием зла, ядом, даже со злом бороться нельзя. У меча есть имя и слава, яд – вторжение инферно в наш мир. И то же распространяется и на животный мир – к крупным хищникам с их зубами-саблями мы относимся с почтением (справедливости ради, в зороастрийском списке храфтсры – полно крупных хищников, в частности кошачьих), в то время как змей презираем-ненавидим.

Крылов дальше развивает красивую образность, что меч и яд – это иные обличья Пса и Змеи – старейшего помощника человека и старейшего его врага. Крылов сам очень любил собак, а овчарка Рей, пес живший у него много лет, был его вернейшим другом. «Защищающие стада собаки взойдут на небо вместе с людьми» – цитирует он «Авесту». А дальше критикует современную цивилизацию, включая Христианство, за резкое падение в ней престижа собаки. Хотя такое падение престижа совершенно закономерно – в современных обществах собака не защищает стада. Чаще всего она не защищает даже владельца («прогулка в парке без дога может стать тебе слишком дорого» – это все-таки давно было). Крылов считал, что псы оттягивают негативную энергию особенно у пожилых людей, но всеобщностью этот взгляд не пользуется. В современном мире слово «собака» слишком часто связано с понятием «бездомная». Сбившиеся в стаю городские псы – источник ужаса, тревоги, а порой и горя, не знаю, считаются ли они «храфтсрой», но источником зла они точно являются.

Завершает крыловское рассуждение очень необычный и парадоксальный пассаж о том, почему нельзя делать всякую гадость, вроде убийств, по отношению к людям, которые этого вроде бы заслуживают. По логике автора дело получается не в том, что нельзя убивать, потому что жизнь человека самоценна. Он утверждает, что запреты такого рода защищают не людей, а бытие в целом. Убийство разобьет некую метафизическую Ограду, которая защищает мир в целом и через прореху убийства в сферу Бытия вторгнется Небытие.

Не буду обсуждать саму эту логику, в ней несомненно есть своя правда. Но вот пример из которого она выводится, меня смутил – некая «гадкая бабка», которая заживала и изобретательно отравляла жизнь всем. И вот хотелось бы ее убить, а нельзя. Явление «заживающих жизнь молодым стариков» не то чтобы новое или незнакомое, такое встречается сплошь и рядом. И действительно сплошь и рядом на полном серьезе оказывается возможным обсуждение вопроса нельзя ли такого вредного старикана «никому не приносящего радости» тихонечко уконтрапупить. И вот в такой постановке вопроса чувствуется некоторая внутренняя неправда.

Ребенок тоже никому не приносит радости, особенно родителям, которые именно под воздействием дитячьих поступков, являющихся порой форменными гнусностями, превращаются в тех самых безрадостных стариков и старух. Однако мы прощаем ребенку эти гнусности, терпим их (не все, конечно, есть ведь и новелла Мериме «Маттео Фальконе»), хотя ребенок минимум 18 лет (в многодетных семьях это растягивается на дольше) заживает и зажирает жизнь своих родителей. Чем он может это оправдать? Либо тем, что сам совершит что-то великое и славное, что его рождение и воспитание не напрасный для общества труд, либо тем, что вознаградит своих родителей за заботу тем, что сам позволит им «заживать» свою жизнь хотя бы лет 18 после утраты ими трудоспособности.

Одно, в принципе, может считаться заменяющим другое. Но вот что характерно – как правило люди чего-то добившиеся довольно заботливы и даже сентиментальны по отношению к старшим. Раздражение на то, что старшие живы и заживают нам жизнь – безошибочный индикатор собственной жизненной неудачи. Ну а как в плане этики оценивать ход мысли «ребенку можно заживать жизнь родителям, поскольку он еще что-то может дать когда вырастет, а родителям нельзя заживать жизнь детям, потому что они уже отработанный материал» – тут уж судите сами. Подобный ход мысли гнусен не только потому, что он грозит разбить метафизический стеклянный купол, но и сам по себе. Как справедливо отмечал Эдмунд Бёрк, а за ним – Роджер Скрутон, только если мы сами с некоторым почтением относимся к предкам мы можем рассчитывать на некоторое почтение со стороны наших детей. Именно это – тот закон самосохранения жизни, который в любом случае является Оградой.

«Наши зомби нас не оставят в беде» – рецензия на сборник фантастических мистических рассказов, примечательная тем, что в ней Крылов благожелательно отзывается, в числе прочих, на рассказ начинающего автора Михаила Харитонова.

Эссе «Пикник озабоченных. Творчество Стругацких как апология фарцы» посвящен действительно интересной теме культа иностранных шмоток в Советском Союзе. Здесь, как и всюду в ранних текстах Крылов слишком часто путает нормальную реакцию нормального человека, задавленного совком и диссидентский культ заграницы, так что первое – желание жить по человечески, слишком часто принимается за второе. Впоследствии сменив угол зрения Крылов стал делать ровно противоположную ошибку – второе слишком часто принимал за первое.

Исключительно тонкое замечание об одной из причин антицерковных гонений: «советская антирелигиозная истерия — с разрушением и разграблением храмов — была вызвана не в последнюю очередь эстетическими причинами: церкви и происходящее в них богослужение были слишком красивы, причём той самой, «роскошной» красотой». И в самом деле, сравнительно с церковью любой комсомольский утренник всегда выглядел убого. Альтернативную эстетику надо было уничтожить.

Разбирая Стругацких автор четко показывает, что один из основных мотивов их творчества – это порабощенность «хищными вещами века», которая переходит в «Пикнике на обочине» в полную технологическую зависимость от Зоны – то есть Запада. СССР и в самом деле зачастую пользовался западными изобретениями, которые не мог или не хотел переоткрыть, не хватало технологической базы и культуры. А при попытке что-то воспроизвести, если при этом не руководствовались приказом Сталина скопировать 1:1, как с B-29 – Ту-4, то получался «советский видеомагнитафон».

Тут, кстати, можно было бы поколдовать над названием «Пикник на обочине». Оно, как известно, происходит по легенде от того как АБС увидели на обочине остатки человеческого пикника и подумали о том, какие они впечатление произведут на окрестных муравьев. То есть, в общем-то, речь идет об объедках. Но, на самом деле, с учетом крыловской интерпретации, название может быть прочитано чуть более изящно.

Что такое обочина? В советском дискурсе это слово имело однозначное продолжение: «обочина прогресса», где, якобы, должны были оказаться отставшие от социализма капстраны. Однако в дискурсе нашей оппозиционной интеллигенции после Чаадаева образ «обочины» определенно понимался как место самой России, оказавшейся на обочине европейской жизни и прогресса. Что такое пикник? Это расслабленное демонстративное потребление.

Соответственно пикник на обочине – это демонстративное потребление общества оказавшегося на обочине прогресса, сдвинутого на периферию, каковым вполне основательно мог казаться брежневский СССР. Причем и в самом деле – демонстративно потреблялся на пикнике в основном импорт – от пива из банок темного стекла, до каких-нибудь залетных банок голландской ветчины, заедаемых огурцами «Глобус». То есть все-таки объедки.

Если воспринимать повесть Стругацких вслед за Крыловым как аллегорию отношений Совка с Западом, то её название можно считать одним из точнейших и точенейших во всей мировой литературе.

«Газонокосильщик» посвященный смерти Жака Деррида, – из него я так и не смог узнать в чем же конкретно состоит философия этой могучей Козы Дерриды. Впрочем вряд ли в этом виноват сам Крылов. Виноват, несомненно, объект, философия которого была мутна и инструментально подчинена одной единственной цели – предотвращению погромов.

Из того, что я смог понять из некролога стало понятно, что Деррида был чрезвычайно озабоченным и социально активным евреем, вся философия была подчиненена расшатыванию ментальных структур, ведущих к антисемитизму, то есть вообще любых ментальных структур. Любая прочная ментальная структура, любое твердое мнение, непременно ведет к тому, что может считаться антисемитизмом. В том числе и иудаизм – как показал пример знаменитого раввина Овадьи Йосефа.

«В основе успеха дерридианства лежит простая вещь: тщательно взлелеянный и раздутый страх перед «репрессией», перед пресловутым «камнем, брошенным в еврея». Оборотной стороной этого страха является желание разрушить (или, в крайней случае, унизить и оболгать) всё то, в чём можно заподозрить готовность к «репрессии» — а также и готовность поддержать и окормить любую силу (в том числе как нельзя более репрессивную), если только она достаточно сильна, чтобы сгодиться на роль «врага моего врага». При этом враги выбираются из ближайшего окружения (для Дерриды это — европейская цивилизация и европейский культурный и интеллектуальный мир), а враги врагов — подальше (например, в третьем мире, в интеллектуальных построениях древних китайцев или в индейском мистицизме). Интеллектуалы всего цивилизованного мира охотно поддержали эту стратегию, поскольку очень боялись этого самого камня» – сказано исчерпывающе ясно, слово «дерридианство» можно заменить полусотней других названий идеологий и интеллектуальных направлений от мультикультурализма до франкфуртской школы.

Бибихин и необратимость

«Памяти Владимира Бибихина» – это, как я уже сказал, самый личный и самый теплый текст в книге. Бибихина Крылов считал человеком, который лично его «посвятил в философию», хотя его собственные воззрения считал «чепухой» (как честно пытавшийся осилить «Язык философии» могу только согласиться). Он проводил здесь параллель с бибихинским отношением к Лосеву, то же посвящение и то же отторжение с оценками на уровне «чепуха». Это негативное несколько презрительное отношение к Лосеву переползло и в крыловский текст, на мой взгляд безосновательно.

Как бы ни относиться к частностям воззрений Лосева (например мое эссе об античном лжепессимизме начинается с полемики с ним), как целое, как корпус текстов, утверждений и проработанного материала – Лосев огромен. Он почти всегда ставит верные вопросы, даже если слишком субъективно (или пугливо) на них отвечает. В нем есть русская злость, русская православная злость, которая без второго, увы, слова, унаследована и Крыловым.

В этом смысле Бибихин, несомненно, фигура гораздо меньшего полета, состоявшаяся прежде всего на переводческом поприще. Как переводчик Бибихин дал, к примеру, под псевдонимом «Вениаминов» «Триады» святителя Григория Паламы – пусть и переведенные, фактически, с французского, но вполне качественные для первоначального ознакомления.

Весьма характерно, что перевод был подготовлен в 1978 году для «Богословских трудов», по инициативе их фактического редактора Евгения Карманова (мне посчастливилось немного быть знакомым с этим замечательным человеком и он немало способствовал изданию составленного мною сборника работ Георгия Флоровского «Догмат и история»). Однако набор БТ с Паламой был рассыпан, якобы потому, что советская власть разгневалась на многократно цитируемого в комментариях протоиерея Иоанна Мейендорфа. Рассыпанный Палама был срочно заменен «Исповедью» Блаженного Августина.