Владимир Соловьев. Национальный вопрос в России

28 (16 по старому стилю) января 1853 года в семье известного историка, профессора Сергея Михайловича Соловьёва родился сын — Владимир. Человек, которому суждено было стать главной надеждой и главным разочарованием в истории русской философии.

Не заметить исключительное раннее дарование Владимира было невозможно. Но невозможно и было не увидеть, насколько это мятущийся человек, склонный к экстравагантному позёрству и психозу.

В 1869 году он поступает на историко-филологический факультет Московского университета. Через год переводится на естественное отделение физико-математического факультета. Потом сдаёт экстерном экзамены за полный курс историко-филологического и признаётся кандидатом наук. Любопытно, сошли бы с рук такие метания другому студенту, который не был сыном ректора университета? На этом образовательные «приключения» Соловьёва не закончились — он поступает в Московскую духовную академию и год слушает в ней богословские курсы.

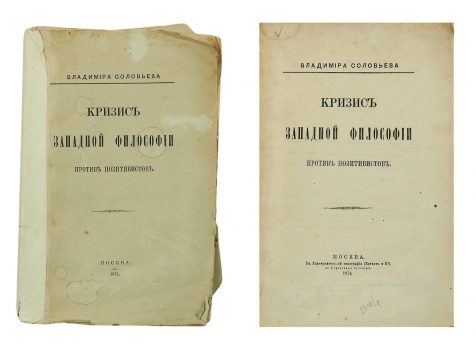

Такой интерес к религии был необычен для студентов той эпохи, бывших, как правило, материалистами, позитивистами и атеистами в духе тургеневского Базарова. В отличие от них, Соловьёв глубоко заинтересовался религией, идеалистической философией, мистикой и сверхъестественным. В 1874 году Соловьёв защищает магистерскую диссертацию «Кризис западной философии. Против позитивистов», в которой подвергает полному разгрому лишённое глубины, идей, духа направление западной мысли. На него возлагают большие надежды славянофилы — мощный ум Соловьёва должен дать философию истинно русскую, православную, которая окажется глубже и оригинальнее измельчавшей западной.

Тогда ещё никто не знал, насколько грязным и болезненным был источник соловьёвского мистицизма. Позднее в эротическом рассказе «На заре туманной юности» Соловьёв описал своё приключение в поезде на Харьков со случайной попутчицей как мистическое явление ему Вечной Женственности, сопровождавшееся приступом психоза или падучей. Не Бога он искал в своей мистике, а эту «женственность», постепенно воплотившуюся в его сознании в образ космической мировой души — «Софии».

Поскольку философский идеализм Соловьёва был связан с такой мистикой, то и дальнейшее его развитие уводило его всё дальше от истинного Бога. В 1875 году он отправляется в командировку в Лондон, где в библиотеке Британского музея изучает европейский и индийский мистицизм, сочинения древних еретиков-гностиков, а также еврейскую Каббалу, не брезгует и обычным оккультизмом и спиритизмом. Соловьёва интересует каббализм с его учением об Эйн Соф, всеедином божестве, заключающем в себе все возможности будущего мира. Мир же является не действительно сотворённым Богом, а лишь истечением из него. По сути, эта иудейская версия пантеизма станет основой идей Соловьёва о «всеединстве» и «Софии» — учения, которое исказило нормальное развитие русской философии.

Эротические фантазии о «Софии» охватывают молодого философа снова. Он отправляется в Египет, в пустыню, бродит по ней в цилиндре, его едва не убивают бедуины, но, по его словам, «мистическая возлюбленная» снова является ему. Вернувшись в Каир, Соловьёв сочиняет на французском языке, частично автописьмом, философский трактат «София», который претендует на то, чтобы быть откровениями небесной избранницы. Когда этот трактат, наконец, был опубликован, он оказался, впрочем, конспектом вполне обычных для Соловьёва идей, часть из которых были заимствованы из древнего гностицизма и каббализма, а часть — из философии немца Фридриха Шеллинга.

Эта черта, философская хлестаковщина, в чём-то даже остапо-бендеровщина, отсутствие интеллектуальной честности будет уводить Соловьёва к всё менее благородным высказываниям и поступкам. А позёрство — стремление изображать из себя мистика, аскета (при вполне распущенной жизни), мудреца и пророка — стало основой соловьёвского стиля жизни. Длинная всклокоченная борода, длинные нечёсаные волосы, неустроенный быт, существование за счет друзей и любовниц — всё это должно было придавать философу ауру загадочности.

«Это был высоко одарённый человек с разнообразными познаниями, с недюжинным талантом поэтическим и с крупным талантом философским, — писал немало общавшийся с ним знаменитый русский богослов архиепископ Антоний (Храповицкий). — Но он вовсе не был аскетом и вовсе не был человеком искренним. Слишком ранняя знаменитость, с 23 лет от роду, нравственно извратила… Потребность в огромной восторгающейся аудитории есть своего рода алкоголизм, и он почти всегда соединяется впоследствии с алкоголизмом запойным, что и случилось с бедным Владимиром Сергеевичем ещё в молодости. Он был форменный алкоголик, и в этом заключалась причина его недолгой жизни».

С его противостоянием характерному для революционных кругов материализму и либерализму Соловьёв сохраняет популярность в консервативных и славянофильских кругах. С ним одно время дружат Фёдор Достоевский и Константин Леонтьев, ему покровительствует издатель главной консервативной газеты России Михаил Катков. В 1877 году Соловьёв публикует работу «Философские начала цельного знания», в которой выражено старое его неприятие европейского рационализма и эмпиризма. Потом в патриотическом порыве едет ненадолго на войну против Турции.

А в 1878-м философ выступает с нашумевшим курсом лекций — «Чтения о богочеловечестве». Они имели колоссальный успех, поскольку в эпоху атеизма и неверия Соловьёв заговорил со слушателями о Боге, об идеале, о догматах и мистике. Публика ещё не осознавала, что Соловьёв не «смелый одиночка», а провозвестник наступавшей эпохи, когда на смену материализму придёт мутная религиозность теософов, спиритистов и «религиозных философов», смеющих поучать Церковь.

Критикам выступление Соловьёва показалось просто плагиатом из философии позднего Шеллинга. Это не совсем верно, хотя сам Соловьёв манипулировать ложными обвинениями в плагиате очень любил. Соловьёв очень близко воспроизводил ключевые идеи Шеллинга, но текст у него не крал. Однако интеллектуальная несамостоятельность и попытки выдать чужие идеи за свои здесь несомненны, как и то, что под громким названием скрывалась форменная ересь.

Соловьёв учил, что в Боге существует два начала и для своей полноты Бог должен познать себя через «другое», для чего и создаёт мир. Однако мир отпадает от Бога действием «мировой души», а целью всей всемирной истории, «богочеловеческого процесса», становится воссоединение мира с Богом. Это воссоединение осуществляется в Богочеловеке — Христе, которого Соловьёв, однако, понимает не как Бога Истинного, второе лицо Святой Троицы, а как творческую силу мира.

По сути, Соловьёв в очередной раз воспроизвёл старое учение гностиков — Абсолют, Всеединое выкатывается за пределы себя, деградирует на границах, а потом мучительно собирает себя обратно к единству. Этот ход мысли совершенно обесценивает личное человеческое существование и вообще любую индивидуальность, оказывающуюся лишь помаркой на далёких «украинах» Абсолюта. Мысль, составляющая суть христианской ортодоксии, о том, что Бог может сотворить человека как нечто совершенно иное по отношению к Себе, а затем даровать ему спасение, обожение, полноту благодатных сил, но сохранить в нём индивидуальное, Соловьёву попросту не приходит. Как и Абсолют гностиков, его «всеединое» — это поглощающий Абсолют, «переваривающий» всё индивидуальное и исторически конкретное в бесформенную массу.

Разумеется, приняв такую метафизику, Соловьёв не мог не возненавидеть и то конкретное, что было дано ему вблизи, — Россию как государство и как нацию, как самобытную цивилизацию, призванную к оригинальности и к самостоянию.

Впервые этот резко антигосударственный пафос проявился в произнесённой 28 марта 1881 года публичной речи против смертной казни. Философ, по сути, потребовал от Императора Александра III не казнить цареубийц-народовольцев, увенчавших свою многолетнюю террористическую «охоту» за Александром II первомартовской расправой на Екатерининском канале. Соловьёв отлично понимал, что его псевдохристианская фразеология о милосердии и прощении врагов прикрывает одобрение цареубийства, так нравящееся либеральной публике. И не отказался собрать свою жатву восторгов и аплодисментов.

За антимонархическую провокационную выходку последовала справедливая расплата — Соловьёву надолго было запрещено чтение публичных лекций, а его бывшие друзья славянофилы всё больше отворачиваются от него. В ответ он начинает атаку на славянофильские идеи и вообще идеологию русской национальной и цивилизационной самобытности. Фактически Соловьёв серьёзно развивает основы российского либерально-русофобского дискурса «принудительной многонациональности» и «народа скрепы».

Именно Соловьев разработал ту дискурсивную фигуру, с помощью которой либеральные псевдохристиане (а от них она переходит и в дискурс власти и даже, иногда, в рассуждения церковных иерархов) требуют от русских не заикаться о своих правах, непрерывно самоумаляться и давать на себе ездить всем, кому не лень. Мол, истинный патриотизм для русских состоит в том, чтобы самоунизиться и самоуничтожиться. Истинная святость в том, чтобы отдать себя на растерзание:

«Исполнению нашего нравственного долга препятствует лишь неразумный псевдопатриотизм, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, т. е. желает ему зла и гибели. Истинная любовь к народу желает ему действительного блага, которое достигается только исполнением нравственного закона, путем самоотречения. Такая истинная любовь к народу, такой настоящий патриотизм тем более для нас, русских, обязателен, что высший идеал самого русского народа (идеал «святой Руси») вполне согласен с нравственными требованиями и исключает всякое национальное самолюбие и самомнение».

Разумеется это совершенно ложная трактовка русской национальной идеи, какой она предстает в православном Христианстве. Русь, как и ее предшественница Византия, есть государство своей силой удерживающее антихриста от полного возобладания в мире. Именно благодаря удерживающему — катехону — антихрист не может похитить и погубить все человеческие души, на которые претендует. Сила, устойчивость, мощь, в том числе и внешняя — политическая и военная мощь России, это условие существования Православного Христианства на земле, так же как раньше такими условиями были существование Римской Империи и ее продолжательницы Византии — Нового Рима. «Мы, русские, главные представители православия во вселенной» — подчеркивал Константин Леонтьев и именно этим обосновывал необходимость укрепления самобытности русской культуры и цивилизации и усиления российской государственности.

Однако Соловьев ненавидел Византию, отвергал истинность Православия, а русская самобытность служила для него лишь препятствием на пути глобального проекта в печи которого русские как нация и государство должны были быть сожжены как дрова во имя высшей цели.

Идефикс Соловьёва становится «воссоединение Церквей» — Римско-католической и Православной — и установление всемирной теократии, то есть непосредственной власти Бога (то есть, на самом деле, вымышленной им «Софии»). При этом он категорически отрицает церковную истину Православия, утверждая мнимую правоту римского папства. Однако в истории папство лишено ныне второго меча — светского могущества.

Этим мечом, по мысли Соловьёва, и должны стать российские императоры, которые должны подчиниться папству, подчинить ему Россию и стать вооружённым отрядом на службе Ватикана. Задача русских, учил Соловьёв, состоит не в том, чтобы укреплять оригинальную цивилизацию и суверенную государственность, а, наоборот, в том, чтобы «принести в жертву Богу наш национальный эгоизм» и признать себя «органической частью великого христианского тела», то есть папства.

Тем самым отрицался многосотлетний духовный опыт византийских и русских святых, которые решительно отвергали латинские ереси и жили непосредственно по благодати Духа Святого, созидавшего и наполнявшего Святую Русь. Вместо созидания Руси в духовном движении к Богу Владимир Соловьёв предложил ей самоупразднение в фантазии послужить опорой чужой светской власти, чужому глобальному проекту.

По сути, Соловьёв был одним из первых в России убеждённых глобалистов. И этого глобалистского пафоса не смог скрыть и лукавый русский мессианизм, якобы провозглашаемый им. Из всех стран одна Россия призвана строить земное Царство. А это значит, что России, подчинившейся всемирной теократии папства, суждено всемирное владычество, могущество, богатство и слава. «Начав призывом России к смирению и самоотречению, он кончает обещанием ей диктатуры над всем миром. Такова ирония судьбы Соловьёва: ни один эпигон славянофильства в самых дерзких своих мечтах не доходил до такой национальной гордыни», — иронизировал биограф Соловьёва Константин Мочульский.

Однако это было абсолютно лживое обещание могущества. Больше всего оно напоминало искушение диаволом Христа в пустыне: «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Лк. 4: 6-8).

Неслучайно со стороны Императора-славянофила Александра III последовал в 1890 году суровый вердикт в ответ на просьбы разрешить распространение соловьёвских писаний: «Сочинения его возмутительны и для русских унизительны и обидны».

Особенную ненависть питал Соловьёв к Николаю Данилевскому, великому русскому мыслителю, произведшему революцию в исторической мысли созданием концепции локальных цивилизаций — культурно-исторических типов. Концепция Данилевского прямо уничтожала глобалистские фантазии Соловьёва. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Разные цивилизации никогда в полной мере не постигнут друг друга, да это и нежелательно, так как продуктивная сила цивилизаций в истории именно в разнообразии. Русским нужно не следовать всемирным фантазиям, а укреплять свой культурно-исторический тип, чему и должно служить русское государство.

Соловьёв буквально возненавидел Данилевского за то, что тот «соорудил некоторое неуклюжее здание, которое стоит на моей дороге». После его смерти он начал кампанию ожесточённых нападок на теоретика русской цивилизации в либеральном «Вестнике Европы». В средствах посмертного опорочивания оппонента философ не стеснялся. «Когда в каком-нибудь лесу засел неприятель, — рассуждал он, — то вопрос не в том, хорошо или дурно стоит лес, а в том, как бы его получше поджечь».

Начав полемику с Данилевским с попытки в очередной раз утвердить свой «сверхнародный» мечтательный проект и с попыток откровенно унизить русских, которые якобы культурно бесплодны, Соловьёв дошёл до лживых обвинений Данилевского в плагиате у немецкого мыслителя Генриха Рюккерта. Когда в 1950-е годы американский славист Роберт Макмастер начал разбираться в обвинениях Соловьёва, он поразился степени их цинизма. Соловьёв брал цитаты из Данилевского и приписывал их Рюккерту, книг которого никто из его читателей, разумеется, в глаза не видел. После чего мнимыми цитатами из Рюккерта (на самом деле из Данилевского) Соловьёв обосновывал мнимый плагиат Данилевского. Поскольку Соловьёв ещё и был редактором философского отдела Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, он позаботился о том, чтобы его ложь о Данилевском попала во все справочные издания.

Пропаганда Соловьёва по национальному вопросу, его борьба с «русской национальной исключительностью» в значительной степени были подчинены большому «заказу». В 1880-е годы под влиянием знакомых, и особенно женщин, Соловьёв превращается в фанатичного полонофила и юдофила. Интересы этих «угнетаемых» в Российской Империи, по его мнению, меньшинств он ставит гораздо выше интересов национального русского большинства, жившего именно в ту эпоху под знаком идеологии «Россия для русских и по-русски». Большинство его современников были уверены, что философ принял католицизм. Точнее, игнорировал разницу между православием, в котором был рождён, и католицизмом, а потому тайно причащался у католиков.

В 1890-е годы латиномудрствующее беснование Соловьёва становится немного более прикровенным. Он возвращается к чистой философии и проповеди своей метафизики и этики. Современники высоко оценили его трактат по этике «Оправдание добра», в котором он, впрочем, подробно порассуждав об испанской, о французской, немецкой национальных идеях, упомянул о русской в придаточном предложении, посреди абзаца, посвящённого восхвалению поляков.

Игру в «пророка» Соловьёв теперь реализовал через концепцию «панмонголизма» — России грозят столкновения и жестокая война с Китаем. Его стихотворение «Панмонголизм» вновь содержит ряд пассажей, полных ненависти к Православию, принятому от «растленной Византии», и к «Третьему Риму».

Заканчивалось стихотворение сладострастным мечтанием о сокрушении России:

«Как саранча, неисчислимы / И ненасытны, как она, / Нездешней силою хранимы, / Идут на север племена. / О Русь! забудь былую славу: / Орёл двуглавый сокрушён, / И жёлтым детям на забаву / Даны клочки твоих знамён. / Смирится в трепете и страхе, / Кто мог завет любви забыть… / И Третий Рим лежит во прахе, / А уж четвёртому не быть».

Двуглавый орёл был сокрушён в итоге не китайцами, а воспитанной на писаниях Соловьёва российской революционной интеллигенцией. Именно она, напитавшись от Соловьёва ядом его лжепророчеств, преобразовала его в стихи и изречения, направленные против самодержавия. «Наш царь — Цусима» (Константин Бальмонт), «Самодержавие от Антихриста» (Зинаида Гиппиус), «И мы поднимем их на вилы» (Александр Блок). Роль продолжателей Соловьёва, поэтов-символистов, в кровавой революции 1905 года ещё оценена недостаточно.

Последним соловьёвским «цветком зла» стала книга «Три разговора». В ней есть немало замечательных мест, таких как полемика против толстовства с его «непротивлением злу силой» и апология войны. Ярко поразила современников «краткая повесть об Антихристе», в которой была изображена сущность конца времён. Однако и здесь с каждой страницы сочится яд: то проповедь растленного сектантства и мистического распутства: «А ты греши да не кайся», то изображение православных как сообщества, которое интересуется только церковными древностями и готово предать ради них Христа. Жалить Церковь Соловьёв не переставал до последней минуты.

Сорокасемилетнего философа свела в могилу наркомания:

«Комната, где он жил, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости он придавал не то мистическое, не то целебное значение. Он говорил, что скипидар предохраняет от всех болезней, обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты… Неоднократно старались друзья предостерегать его относительно опасности злоупотребления скипидаром, но он до самого последнего времени проявлял необычайное упрямство в этом вопросе».

Развившийся синдром почечной недостаточности свёл призрачную надежду русской философии в могилу.

Предсмертные дни Соловьёва летом 1900 года были отмечены теми же чертами позёрства. Он исповедовался и причастился у православного священника. Однако на совет припомнить ещё грехи (а многие из них вроде хулы на Церковь были общеизвестны) ответил отказом — ничего не вспомнил. Лжепророку было некогда, потому что он не оставил позы даже на смертном одре. «Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться», — заявил он и стал громко читать псалом по-еврейски.

Трагедия Владимира Соловьёва была не только в том, что он лично не оправдал надежд на то, что станет крупнейшим русским самобытным философом. Трагедия заключалась ещё и в том, что Соловьёв занял в общественном сознании чужое место, которое по праву должно было принадлежать Виктору Несмелову, одному из самых оригинальных и сильных философов, которые когда-либо родились не только в России, но и на земле. Оригинальная философская система преподавателя Казанской духовной академии была строго православной и при этом исключительно глубокой, придавая ценность не всеединству, но каждому человеку через непосредственную связь его ума, его богосознания с самосознанием самого Бога. Несмелов был философ глубочайший, но не модный и не годившийся для подрыва основ русской цивилизации, поэтому его постарались не заметить. Некоторое внимание на него обратил только Николай Бердяев.

Все остальные были заворожены Соловьёвым. «Соловьёвская школа» в русской философии, к которой принадлежали С. Н. и Е. Н. Трубецкие, отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, А. Ф. Лосев и многие другие, десятилетиями блуждала ложными путями. Она искала мистического философского суккуба — Софию — не в области демонов, где он, конечно, пребывал, а в самой сущности Божией. Отец Сергий Булгаков дописался до того, что София — это начало единства в Святой Троице. В этот момент ересь софианства была осуждена и будущим патриархом Сергием, и Синодом Русской Зарубежной Церкви, но, как ни странно, до сих пор модна среди православной интеллигенции.

Ещё более существенна отравленность русской мысли внедрённым в неё Соловьёвым кодом «всеединства». Соловьёвство звало человека слиться с неким «всем», обесценивало всё индивидуальное и конкретное, своеобразное и своеобычное, в том числе русское национальное начало и Россию, обрекавшиеся в жертву соловьёвской утопии.

Повторения продолжателями Соловьёва мантры о «всеединстве» затмили безупречно точную формулировку А. С. Хомякова «Церковь — единство Божией благодати, живyщей во множестве pазyмных твоpений, покоpяющихся благодати». Бог един, а творений много. И Он призывает каждое из творений во всей его исторической конкретности жить по благодати и обрести спасение.